2009年02月23日

祝「おくりびと」オスカー、原作「納棺夫日記」は信州で製本発

納棺夫日記 (映画「おくりびと」原作本) 青木 新門著 桂書房刊

ついに話題の映画「おくりびと」がアメリカの第81回アカデミー賞・外国語映画賞でオスカーを獲得しました。同部門での日本映画の受賞は史上初の快挙だそうです。おめでとうございます。

実は私の勤務する会社で、この原作本である「納棺夫日記」の製本を平成5年より担当させていただいて来ました。今まで派手さはないけれど着実に版も重ねてきております。私は今も初版を当社で製本したときに「大変変わった本だなあ」と、強く印象づけられたことを思い出します。

出版元は富山という地方の小さいけれど良書を地道に刊行している「桂書房」さん、印刷は富山県内でも書籍印刷に定評のある黒部市の「菅野印刷」さん。そして当社の製本と、地方にあっても中央に決して負けない陣容だったと思います。もちろん何よりも著者の青木新門さんがあったればですが。

当社のオーナーも最近映画を見て大変感激したそうで、先週も社員に是非映画を見るようにと訓辞があったばかりでした。

信州にある当社がお手伝いした本が世に出て多くの方に読まれ、時には映画の原作にもなってさらに多くの方に感動をもたらせてくれれば、縁の下の力持ち?としてはこの上ない喜びです。

2009年02月08日

松本のブログ村に参加、ナガブロ仲間の厚い歓待に感謝

松本城

2月7日(土)午後7時より、松本市の松本城に程近い、中央2-4-3伊創作居酒屋 the ajito Style(アジト・スタイル)で行われた、「勝手にブログ村夜の部in松本」に参加してきました。

松本で行われるオフ会への参加は初めてでしたが、つのきちさん始め幹事や参加の皆さん大変お世話になりました。長野から来たと言うことも有ってでしょうか、席上「緑提灯」のことも宣伝させていただく機会も設けていただくなど、本当に良くしていただいて感謝しております。

日頃ブログだけでしか知らなかった皆さんと話す体験は、大変新鮮な感覚でした。また機会が有れば誘ってください。そして長野でも開催の折にはこちらへもどうぞお出かけ下さい。お待ちしております。

2008年11月27日

ジャズ好きの故人を偲んで、11.29長野市の印刷工場で演奏会

知る人ぞ知る書籍の製本・印刷では全国で有数の長野県でも、特にその集積地である長野市でその印刷会社の社長は異彩を放っておりました。その名は矢沢直房氏、長野市近辺の業界では知らぬ人はいないという存在でした。そしてその人は私に印刷のイロハを教えてくれた先生でもあり、また大変信頼できる外注先の親爺でもありました。

その矢沢社長が2000年12月に56歳で突然亡くなって早8年、残された廣子夫人と従業員が一生懸命会社を今日まで支えてきました。

この度私の会社の縁で、写真集の出版などで定評のある冬青社の「聖地ニューオリンズ聖者ルイ・アームストロング」(外山 喜雄 外山 恵子著)の印刷を手掛けたことがきっかけとなり、廣子現社長の発案により、その著者である外山喜雄とデキシーセインツのジャズコンサートが、ジャズ好きの故人が愛して止まなかったその印刷工場の中を開放して開催される事になりました。

期日:2008年11月29日

時間:13:00~17:00

場所:長野市中御所4-13-13 矢沢印刷(株)工場内

問い合わせ:TEL026-228-1511

入場料:1,000円

2008年11月26日

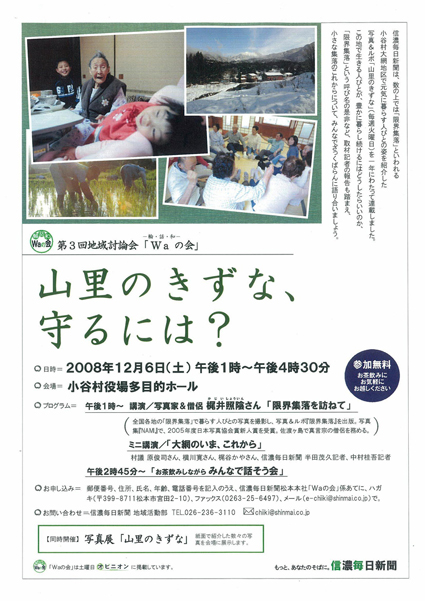

12月6日小谷村で「山里のきずな、守るには?」を話そう!

今日の信濃毎日新聞朝刊25面「信毎つうしん」に掲載されていた通り、12月6日(土) 午後1時~午後4時30分、小谷村役場多目的ホールで、限界集落などの「山里のきずな、守るには?」をテーマに講演会と「お茶飲みしながらみんなで話そう会」が開催されます。

全国各地の「限界集落」で暮らす人びとの写真集「限界集落を訪ねて」の写真家&僧侶・梶井照陰さんや、小谷村大網地区で元気に暮らす人びとの姿を紹介した写真&ルポ「山里のきずな」を、一年にわたって連載した信濃毎日新聞の半田茂久記者、中村桂吾記者も参加します。

少子高齢化、低成長時代日本の抱える課題の一縮図とも言える地域にあって、元気に暮らす人びとの姿に想いを致し、しばし皆さんで語りあえたら意義深いと思います

申し込みは 郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入のうえ、信濃毎日新聞松本本社「Waの会」係あてに、ハガキ(〒399-8711松本市宮田2-10)、ファックス(0263-25-6497)、メール(e-chiiki@shinmai.co.jp)で

問合せ=信濃毎日新聞地域活動部TEL.026-236-3110 chiiki@shinmai.co.jp

2008年09月21日

バーチャルからリアルへ② ふるさと回帰フェアに参加して

「第4回ふるさと回帰フェア」での長野県関係コーナーの賑わい風景

日本の移住・交流関係の一大イベント「第4回ふるさと回帰フェア」が9月19日から20日、東京大手町で開催されました。私は今年で3回目の参加になります。

残念ながら前夜祭が開催された19日午後、東京は台風13号の影響で激しい雨となり、翌20日に歩行者天国で予定されていた、毎年多くの来場者を引きつける好例の福島県いわき市提供、サンマの振る舞いや、全国各地からの特産品産直市場が中止となってしまいました。そのため人出が心配されましたが、20日は朝から雨は上がってまずまずの人出となりました。逆に人寄せ目当てのイベントが無くなった分、駆けつけたほとんどの来場者は、真剣に移住・交流を考える人達だったとも言えるかもしれません。

長野県関係では、長野県 長野市 「楽園信州」推進協議会 松本市 駒ヶ根市 中野市 飯山市 佐久市 原村 白馬村 栄村 と例年を上回る11団体が出展し、移住や就職など関連する各種相談に対応していました。首都圏に近いということもあるでしょうが、会場では長野県関係ブースへの来場者の多さと勢いが印象に残りました。

さらに今回参加してみて特に感じたことは、講演会やセミナーに立ち見も出るくらいに大勢詰めかけた皆さんの、大変静かでは有るけれど、逆に熱い眼差しでした。言わば昨年まではメディア中心の、話題だけが先行していた感のある「ふるさと回帰・移住・交流運動」でしたが、今年はかなり様変わりして、いよいよ地に足の着いた息の長い本物の運動へと変わりつつある事を、実感させられたという気がします。

それはお金や効率・経済性のみを追求してきて、とどのつまりは一億総不安性・鬱病とも言われ、また人間が生きる根源とも言える安心・安全な食料確保への不安など、悩める現代日本・世界にあって、人の幸せとは何か?を多くの人が考え始めている証左かも知れません。そして効率のみ重視されて戦場のようでとても息苦しく、人間関係の希薄でバーチャルな都会を離れ、本来人間が持つアナログ的でリアルな感性に合う、田舎を目指す人達が増えていると言うことなのではないかと思います。

2008年07月13日

「東京国際ブックフェア」で、信州発の画期的製本技術を紹介

年に一度、日本の主な出版関係が一堂に集まる展示会「東京国際ブックフェア」が7月10日から13日までの4日間、東京ビックサイトで開催されました。

私が勤務する「渋谷文泉閣」も昨年・一昨年に続いて出展しました。

我が社の売りは何と言っても、信州発・手を離しても閉じない画期的な製本技術「クータ・バインディング」(日韓台特許取得)です。

我が社のブース

グッチ裕三の料理本(小学館刊) 料理する時、手を離せるので大変便利。

この他にもどうしても手を離さなければならない、楽譜・マニュアルや、

書き込みやコピーが取りやすくなる参考書・問題集・ダイアリーなどに最適な技術です。

現在徐々に採用に踏み切る出版社さんや、この技術を高く評価してくださる読者の皆様が増えています。

採用され始めた漢字検定さんのテキストも、お陰様で読者様からの高評価の返信ハガキに連れ、そのタイトル数が年々増えつつあります。

手を離しても閉じないこの製本技術のミソは、柔軟で強力な新型接着剤PUR使用と、背中に筒状の袋(クータ・空袋)を貼り付けて空間が出来るようにしたところ。

会場で沢山の観客を集めていたのが、手軽に出来る家庭菜園などの解説をしていた、農業関連の出版社「農文協」さんでした。改めて都市住民の農業に対する関心の高さを知りました。

2008年06月14日

加瀬清志さんのセミナーに参加しました

岩手・宮城内陸地震で被災された皆様、謹んでお見舞い申し上げます。

TVや雑誌でおなじみの加瀬清志さん

今日午後2時から長野市の生涯学習センター(トイーゴ)で、清泉女学院主催の生涯学習講座「加瀬清志の信州を暦で楽しむ12の方法」に参加してきました。

現在佐久市在住で我がNPOの理事でもある加瀬清志さんは、私が紹介するまでもないくらい有名な放送作家、エッセイストですが、最近は日本記念日協会の代表としても全国的に活躍中です。そして信州観光文化検定協会代表でもある加瀬さんは、信州の魅力を存分に掴んで全国に強力に発信しています。それはご自身東京出身の移住者ならではの、信州の良さが客観的に分かるからではないでしょうか。

現在も色々と信州の良さを全国、否世界にアピールする秘策を練っていて、乞うご期待と言うことでした。楽しみです。ちなみに最近メディアに取り上げられる機会が増えたなあと思っていた下諏訪町の「万治の石仏」の話題作りも、加瀬さんの仕掛けだった様です。感心!

「万治の石仏」

http://shimosuwa.com/siseki/manji/index.htm

加瀬清志公式HP http://www.kasekiyoshi.com/

加瀬清志ナガブロブログ http://kase.naganoblog.jp/

2008年03月23日

北村晴男弁護士、郷土長野を熱く語る IN横浜ランドマーク

郷土長野への熱い思いを語った北村晴男弁護士(右)とフリーアナウンサーの大岩堅一さん

会場となった横浜ランドマークプラザ(横浜ランドマークタワー)

長野市が市政110周年記念事業として開催した、長野市誘客&ふるさと情報提供キャンペーン「おいでよ長野」が、2008年3月20日(木)から23日(日)の4日間、横浜ランドマークプラザ(横浜ランドマークタワー)で行われました。

長野県庁からも助っ人で「田舎暮らし案内人」の若林さん・林さんのお二人が、4日間とも移住相談等に応対されました。

私は22日(土)、見学に出かけてきました。初めて訪ねた会場でしたが、大きなショッピングセンターを兼ねた中に有る大きな吹き抜けを利用した会場で、そこで行われた長野を知るスタンプラリーや抽選会に、本当にお客さんが切れ目無しに訪れていました。

私は同じくそこで昼12時から行われた、長野市に縁の深い著名人で結成された「ふるさとNAGANO応援団」のメンバーである、TVでおなじみの北村晴男弁護士と、地元長野のラジオで有名なフリーアナウンサー大岩堅一さんのトークセッションも聞いてきました。

TV「行列のできる法律相談所」でおなじみの北村晴男弁護士は、TVの中では非常に堅物の頑固親父風な印象を受けますが、この日はそれとはうって変わって、非常に饒舌、サービス精神にあふれたとても親しみやすい感じでした。千葉県木更津生まれ、かつて大阪の朝日放送のアナウンサーとして活躍され、現在は信州へ移住して地元ラジオを中心に活躍する、これまたとてもソフトで知的な感じのフリーアナウンサー大岩堅一さんとの対談では、お互い熱く信州の思いを語ってくれました。

北村晴男弁護士曰く、「自分にとって東京は戦場、田舎はそれとはうって変わってストレス解消の場・癒される場所」とのこと、完全にスイッチが切り替えられる様でした。信州は豊かな自然や温泉、新鮮で豊富な野菜や山菜・キノコ狩りなど魅力が多く、また首都圏からも近く、それらを行うには最適な条件が揃っているが、長野県民は宣伝が下手とのことでした。

そんな指摘を頂いた事もあって、私は「我がNPOで発刊した『信州に住もう!』のPRを是非と」最後に直接お二人にお願いしてきました。

2008年03月11日

長野市もいよいよ移住・交流事業に本腰で乗り出すか?

「おいでよ長野」が開催される横浜ランドマークプラザ(横浜ランドマークタワー)

長野市が市政110周年記念事業として開催する、長野市誘客&ふるさと情報提供キャンペーン「おいでよ長野」が、2008年3月20日(木)から23日(日)の4日間、横浜ランドマークプラザ(横浜ランドマークタワー)で行われます。

かつては善光寺の門前町として栄えた観光都市長野市ですが、現在は合併により、真田氏の松代、スキーやそばで有名な飯綱・戸隠高原、水芭蕉の大群落と伝説の山里 鬼無里、日本の原風景が残る大岡、りんごの里 豊野など周辺の中山間地域をも広く包含する市となりました。この催しにはそれに対応する必要と、長野オリンピック以後落ち込む観光客対策を含めて、積極的に都会に向けて誘客のPRをすると同時に、長野市の各種生活情報・ふるさと情報を提供することで、移住を含めた観光より一歩進めた交流人口も増やすねらいがあるようです。長野県内ではこの方面でちょっと出遅れていた感のある長野市ですが、まずは第一歩と言えるでしょうか。

期間中は長野県田舎暮らし案内人さんも常駐して各種移住相談などにのってくれます。当NPO法人が発行した話題のガイドブック「信州に住もう!」も大活躍してくれるはず。その他にも長野市をより知ったり体感できるイベントが沢山予定されているようです。

私も22日(土)に、長野市に縁の深い著名人で結成された「ふるさとNAGANO応援団」のメンバーである、TVでおなじみの北村晴男弁護士のトークセッションでも聞きに行ってみようかなと思っております。

「おいでよ長野」長野市誘客&ふるさと情報提供キャンペーン

長野市HP

http://www.city.nagano.nagano.jp

横浜ランドマークプラザ

http://www.yokohama-landmark.jp/

2008年02月16日

グリーン・ツーリズムシンポジウム in ながの 参加報告

第一部は女優の藤田弓子さんの講演

平成20年2月12日、長野市のJAアクティホールで、「グリーン・ツーリズムシンポジウム in ながの 2008」が、長野県グリーン・ツーリズム協議会の主催で開催されましたので参加してきました。

「グリーンツーリズム」について今更私が申し上げるまでもないとは思いますが、一応1970年代ヨーロッパから広まった、「都会に住む人が休暇を利用して、農山漁村へ出かけて交流を楽しむ運動」と言って良いでしょう。日本では平成6年に関連法が成立以降、農水省が旗振り役を務めています。全国でも長野県は地理的に大都市に近く、活発に取り組んでいる県と言っていいと思います。

さて今回第一部の講演会は、女優の藤田弓子さんが 「いつも何かにときめいていよう ∼いくつになっても旬∼」というテーマで講演されました。東京都生まれの藤田さんは、現在は豊かな自然の残る静岡県伊豆の国市在住だそうで、そこで市民劇団を主宰したりして地域起こしに協力される他、人気TV「遠くへ行きたい」の出演などで地方との交流に関わりの深い方です。さすが実力派女優さんだけあって、全部暗記しているのではないかと思うくらい全く淀むことなく話は流れ、そして時間正確に終了しました。地方へは今は無き実母の希望で移住されたようです。そこでひょっとしたらと思ったのですが、農業はやってはいないそうです。でも新鮮な食材には困らないとの事でした。

第二部は「信州・長野県からの情報発信∼更なる誘客を目指して∼」としてパネルディスカッションが行われました。

コーディネーターは内山二郎さん(フリージャーナリスト)、パネリストは木村宏さん(飯山市:なべくら高原森の家支配人)・宮田弘康さん(白馬村:白馬村観光局企画営業部マネージャー)・佐藤博康さん(松本大学観光ホスピタリティ学科教授)・庚(かのえ)久美さん(飯山市:民宿かのえ女将、ナガブロ有力メンバー)の4人。

それぞれ信州から優良の情報発信を、積極的にされている方々です。そして実は全員長野県への移住者でした。県外から移住された方は客観的冷静に信州の良さが見えるのではないでしょうか。第一部で藤田さんも言っていましたが、地域を活性化するには、「若者・馬鹿者・よそ者」を入れることが必要だそうです。この内、馬鹿者とは既成概念にとらわれないで大胆な発想が出来る人のことを言うそうです。念のため。

信州にも大いに「若者・馬鹿者・よそ者」を呼び込まなくては、との思いを強くした次第です。

2008年02月15日

第28回長野県有機農業研究会大会

第28回長野県有機農業研究会大会が開催された、長野県千曲市(旧上山田町)総合観光会館

平成20年2月9日~10日、第28回長野県有機農業研究会大会が、長野県千曲市(旧上山田町)総合観光会館(上山田温泉街の中心地にあり)で開催されました。丁度中国産の農薬入り餃子問題で騒がしい時期とも重なり、長野県有機農業研究会会員の他、関心の有る消費者や研究者など約120人(初日の講演会)が参加しました。当日の大会実行委員長は、我がNPO法人が昨年全国発売した「信州に住もう!」の22~25Pにもご夫婦で登場して頂いた、数年前に埼玉から移住して長野市大岡(旧大岡村)で有機農業を営む「野良里ファーム」の奥さん、遠藤夏緒さんです。

私は初日の講演会に参加しました。

講師は歌手の加藤登紀子さんの夫が始めた千葉県鴨川自然王国の代表理事であり、同じ鴨川の大山千枚田保存会理事長でもある石田三示さんと、同じく鴨川自然王国の里山帰農塾の講師を務め、農業関係の出版では有名な農文協の「増刊現代農業」編集主幹の甲斐良治さんでした。

石田三示さんからは、日本では大変珍しい完全な天水(雨だけによる灌漑)栽培の、大山千枚田における取り組みなどの説明がありました。棚田オーナー制度などにより都会から多くの方が集まる、鴨川では鴨川シーワールドと並ぶ有名な観光スポットにもなっているようです。また古民家再生作業のお手伝いに、参加者自ら20万円の参加費を払って労働奉仕に駆けつける人もいると聞いて大変びっくりしました。図面は引くけれども現場を知る機会がないので勉強になると言って、参加する女性の設計士さんもいるそうです。

大山千枚田を松明でライトアップ

甲斐良治さんからは、「中山間地の稲作の可能性を探る」として、鳴子温泉で有名な宮城県鳴子の、まだ開発されたばかりの寒さに強く冷めてもおいしい価格も高い米「東北181号」(商品名はゆきむすび)を利用した、鳴子温泉旅館の料理とのコラボレーションの取り組みが紹介されました。今実は日本人の少子化や米を沢山食べなくなった関係で、米余りで米の価格が大変下がっています。その上国の農業制度が変わり、小規模農家が補助金の対象から外される事になって、日本の農家は大変な危機に瀕しています。その中でまだやりようによっては、農業に可能性を見いだせる大変有意義な取り組みだと感じました。

有機農法や無農薬または極力使わない減農薬農法は、大変手が掛かったり周りの農家から「雑草が伝播したりするから」と嫌われたりすると言うことを聞いたことがあります。でも今回の講演会を聞いて、相次いだ食料の偽装や餃子事件が、もう一度日本人の食と農、環境を見直す大きなきっかけになるような気がしました。

2008年02月06日

名古屋も熱いぞ!信州田舎暮らし相談会に210人

原村セミナー風景

飯山市セミナー風景

平成20年1月19日(土)午前11時より午後4時まで、名古屋市栄の中日パレスにおいて、田舎暮らし「楽園信州」推進協議会(長野県観光部・市町村・信毎・私たちNPO法人などで構成)主催の「田舎暮らし『楽園信州』セミナー・相談会」が、昨年12月16日の東京での開催に引き続いて、名古屋でも初の長野県単独開催により行われました。

この日私は残念ながら都合で出席できなかったのですが、当日の模様を長野県「田舎暮らし案内人」の若林正展さんから寄せていただきました。その内容を許可を頂いてここに抜粋して掲載いたします。なお我がNPO法人より前回の東京に引き続いて、ガイドブック「信州に住もう!」を当日アンケートに答えられた方に50冊提供させていただきましたが、お陰様で大好評だったそうです。

(以下若林さんからの報告から抜粋)

田舎暮らし「楽園信州」推進協議会の名古屋地域で初の単独開催ということで、セミナーと相談会を軸に開催しました。前回の東京が220人の方々がご来場いただきましたが、名古屋も想定の人数をはるかに越える210人の方々のご来場がありました。

セミナーは、田舎暮らし案内人からの当協議会の説明を皮切りに、本日のスケジュールや今までの案内者の傾向などの説明を行いました。

続いて参加市町村のPRタイムで、松本市、飯山市、原村、売木村泰阜村及び木曽町から発表いただき、地域の気象状況や交通の利便性、生活の状況など、それぞれの地域の魅力を発表いただきました。

また、市町村の相談ブースとして、松本市、飯山市、原村、売木村、泰阜村、木曽町の6ブースのほか、県のブースとして、田舎暮らし案内ブースを設置し、相談やPRを行いました。

なお、相談エリア内に、参加できなかった町村からいただいたPRパンフレット等を設置してご自由に持っていただけるようにしたところ、大勢の方にご持参いただきました。

また、協議会に加入されていない市町村の問い合わせなどもありました。

2008年01月14日

善光寺・五色のライトアップを見にお越し下さい

長野JC(青年会議所)のメンバーの私の知人が、運営に一生懸命取り組んでいる「第5回長野灯明まつり」が、来る2月9日(土)から2月17日(日)まで毎晩6時から9時まで善光寺を中心に開催されます。

長野JC(青年会議所)のメンバーの私の知人が、運営に一生懸命取り組んでいる「第5回長野灯明まつり」が、来る2月9日(土)から2月17日(日)まで毎晩6時から9時まで善光寺を中心に開催されます。これは長野オリンピック10周年記念として、日本を代表する国際的な照明デザイナー石井幹子さんの企画により、オリンピックにちなんで善光寺を5色にライトアップするものです。特に今年は長らく工事のためその姿を見ることが出来なかった、改装なった三門(山門)(重要文化財)も、お披露目を兼ねてライトアップされます。

大変寒い時期ではありますが、その為空気も凛と澄み幻想的にライトアップされた善光寺は、大変厳かな趣が感じられます。いつもの善光寺の参拝と同様、このための特別な入場料はかかりません。またこの催しに併せて善光寺参道や仲店、宿坊でも色々行事が予定されています。詳しくは長野灯明まつりHP(下記)まで

http://www.nagano-toumyou.com/

(残念ながら1月14日現在工事中のようです)

2007年12月17日

都心の信州田舎暮らし相談会に220人

JR有楽町駅前の東京国際フォーラム

都心の信州田舎暮らし相談会に220人、初の長野県単独開催に立ち見も出るほどの大盛況!

平成19年12月16日(日)午前10時より午後4時まで、東京都内JR有楽町駅前の東京国際フォーラム7F会議室で、田舎暮らし「楽園信州」推進協議会(長野県観光部・市町村・信毎・私たちNPO法人などで構成)主催の「田舎暮らし『楽園信州』セミナー・相談会」が、初の都心での長野県単独開催により行われました。私も見学と手伝いと取材を兼ねて行ってきました。私たちのNPO法人からは「信州に住もう!2007」を80冊無料贈呈で提供させていただきましたが、大変好評で抽選により全部無くなってしまいました。

従来デパート等で開催される「信州観光フェア」などと共催されてきた、県の田舎暮らし相談会ですが、団塊世代の定年問題など、社会の関心と全国各自治体間の移住者獲得競争の高まりもあり、相談者に十分対応できる単独開催の必要性が言われていました。

そこで今回は長野県挙げての初取り組みとして、県の移住相談ワンストップサービス窓口「田舎暮らし案内人」、就職関係の県Iターン相談員、農業関係の県新規就農支援センター員、最近発足した深刻な医師不足を解消するための県ドクターバンク担当者、田舎暮らし「楽園信州」推進協議会加盟の松本・駒ヶ根・飯山・原・泰阜の各市町村担当者が、開始早々から押しかける相談者の応対に当たりました。

隣のコーナーでは3年前に、都内から長野県中野市の古民家に移住した経験者である川島直樹・幸子夫妻の体験談や、参加の各自治体担当者が交代で発表する説明コーナーも設けられ、立ち見も出るほどの大盛況でした。「団塊」と思われる定年世代の他、若い世代も多く、中には「21世紀は農業の時代、真剣に農業をしたい」と相談する若いカップルも見られました。外は師走のあわただしい季節は寒い冬でしたが、会場内は信州での第二の人生を描く、相談者の熱気に包まれていました。

長野県観光部・田舎暮らし案内人 若林正展さんの話 「初の単独開催でどのくらい参加者があるか心配でしたが、220人もの方に来場してもらい、アンケートによると8割以上の方が参考になったとの結果も有り、首都圏住民の信州移住への関心の高さと、今までの協議会活動の手応えを感じています。来年は更に趣向を凝らして開催の継続を検討したい」

(なお蛇足ですが当日メディア関係としては、松本市民タイムスしか取材に来ていませんでした。こんな大盛況な都心のイベントの事を皆さんに伝えないことはないとの思いから、私がいくつかのメディアに投稿しましたので、このブログとダブってしまったら悪しからず。)

2007年12月09日

地域活動参加セミナー(in松本)に参加しました

元大阪の信用金庫支店長、現在「元気コメンテーター」として、年間全国を200日も講演で回る、中川政雄さんの「生き生きはつらつ・・・人生二毛作、団塊世代に送る元気と勇気の体験的メッセージ」講演風景

長野県社会部長寿福祉課いきいき長寿推進係(ながい?)主催による、地域活動参加セミナー(いきいき、はつらつ。生き方を広げてみませんか?)が、12月2日長野県松本合同庁舎講堂で開催されました。

中川さんの大変元気で面白い漫才調講演の後、 いきいきトーク「生き方を広げてみませんか?」と言うテーマでシンポジウム風に、扇田孝之氏(地域社会研究会)、加渡正一氏(穂高ビューホテル株式会社社長)、堀井正子氏(エッセイスト)と私の4人で、トークを約1時間20分に亘ってしました。私は、こんな晴れがましいところに出ることは初めてなものですから、大変緊張しましたが、ベテランの3人の方々に助けていただいて、何とか大役をこなすことが出来ました。当日会場にお越しの皆さんにとって、満足いただけたか自信はありませんが、その後県の担当者から頂いた連絡では、アンケートの結果は、おおむね好評であったとのこと、お世辞でもほっと一安心しました。

今年から長野県は、本格的に高齢者や団塊の世代などを主な対象に、退職後も地域で生き生きと暮らし、地域活動の担い手として活躍してくれることを目的に、色々施策を行うようです。長野県は老人医療費が全国一低いのですが(長野県の一人当たり老人医療費は、平成2年度以降15年間連続で全国最下位)、確かに老後もいきいきと老人が暮らしてくれれば、高齢化社会の負担も低くできる、またそうしなければ社会が持たないと言うことでしょう。また生き甲斐という物は上から与えられる物ではなく、自ら見つけていく物、行政は必要が有ればそれをサポートする側で、あくまで主体は「民」と言うことだと思います。

2007年11月20日

12月2日松本のセミナーに出演します

来る12月2日、松本市で行われる長野県主催の地域活動参加セミナーに縁あって、パネラーとして出演することになりました。

地域活動参加セミナーのご案内

日 時 平成19年12月2日(日)13:00~16:00

会 場 長野県松本合同庁舎講堂

対 象 団塊世代を中心とする一般県民、市町村等の団塊世代向け事業担当者

参加費 無料(定員300名)

申込方法 所定の申込書(PDF形式:834KB/1ページ)により、

事前に県庁長寿福祉課(Tel 026-235-7112 /

Fax 026-235-7394)にファックスでお申込の上ご来場ください。

※定員を超えた場合、申込先着順としますのでお早めにお申込み下さい。

内 容 報告「長野県の取組について」

長野県社会部長寿福祉課長 吉澤猛氏

講演「生き生きはつらつ・・・人生二毛作

団塊世代に送る元気と勇気の体験的メッセージ」

講師:中川政雄氏(オフィス・なかがわ代表/元気コメンテーター)

いきいきトーク「生き方を広げてみませんか?」

出演:扇田孝之氏(地域社会研究会)

加渡正一氏(穂高ビューホテル株式会社社長)

堀井正子氏(エッセイスト)

安藤文成(NPO法人信州移住・ふるさと体験研究会事務局理事)

こんな晴れがましいところに出るなんておこがましいのかもしれませんが、同じパネラーで有り我が師と仰ぐ扇田孝之さんの推薦なので、引き受けることにしました。今年から長野県は、本格的に高齢者や団塊の世代などを主な対象に、退職後も地域で生き生きと暮らし、地域活動の担い手として活躍してくれることを目的に、色々施策を行うようです。今回はその手始めの為のセミナーと言うことのようです。私は団塊の世代より少し下なのですが、その予備軍として、NPO活動を始めた体験談の一端をお話しすればよいみたいです。当日は事前の打ち合わせが簡単にあるようですが、私以外は皆さん蒼々たる方々なので、本当は肩身が狭いです。