2007年10月30日

西三才(長野市)に地域起こしの原点を見た

去る10月21日(日)の午後、長野市の北東、JR信越線三才(さんさい)駅西側に隣接する西三才地区に、住民みんなで地域づくりに取り組む実状を見学に行ってきました。絶好の秋日和に恵まれて、穏やかな野外見学会となりました。

主催は「長野市市民公益活動センター・ぷらっと」で、「もんカフェ」と言う市内で活動する市民公益活動団体を知るためのセミナーで、この日は言わば出前実地講座でした。

西三才公民館前からいざ出発

手作りの街路表示

坂の途中にあるお休み処も手作り

ここは平成16年12月より「西三才よりあい広場ボランティアの会」が発足して、各種地域活動に取り組んできたそうですが、素はIさんというおばさん(おばあさん?)が、ボランティア活動を始めたことがきっかけになったそうです。ですから今は自治会活動と一体化している面が多いようですが、原則的には自治会活動とは別組織になります。ほんとに最初は一人から始まって地域に広まった地域起こしの典型と言えるでしょう。一人でも全体を動かす力になれるのです。

しののめ坂から菅平、志賀高原方面を望む

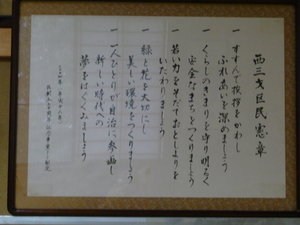

そしてここの地区のもう一つの特長は、住民が自らの手で住民自治の憲法とも言うべき「西三才区民憲章」を制定したと言うことです。かなり住民の意識レベルと協調精神が高くなければ出来なかったと思います。

30年余り前に出来た400戸ほどの新興住宅地であり、住民の意識が比較的共通で、またそれまで繋がりが全く無かったことが、逆に連帯感の必要性を感じさせたのかもしれませんが、お見事なまでの地域づくりと言って良いと私は感じました。

2007年10月24日

武田徹さんに人生の達人を見る!

2年ぶりくらいでぎっくり腰になってしまい、ブログの間隔がずいぶん開いてしまいました。

さて話題はほんの少し旧いのですが、10月13日、松代文武学校で行われた、フリーパーソナリティー武田徹さん(我がNPO法人の理事もお願いしています)の講演会を聞きに行ってきました。

武田徹さんは紹介するまでもないと思いますが、昭和21年長野市生まれの団塊の世代、元SBC信越放送のプロデューサーで、現在はフリーパーソナリティー・プロデューサーとして、SBCラジオ、FM善光寺、作家、カウンセラー、早稲田大学時代からのジャズドラマー、また各方面での講演会等精力的に活躍されています。

この日は「人生・どう考えどう生きる」という少し難しいテーマでしたが、武田さん本人の具体的な体験談を交えながらの、大変分かりやすい内容で聞くことが出来ました。そして2時間という長丁場を休憩も居眠りもさせることもなく、一気に聞かせたのにはさすがと感心させられました。

何故私が講演会を聞きに行くことにしたのかというと、理事をお願いしていると言うこともありますが、先日妻が地元の中学校で行われた、武田さんの講演会を聞いてすっかりファンになったので、私も是非聞いてみたくなったのです。

武田さんは30代でそれまでの無茶がたたり、肝臓病で2ヶ月も病院暮らしを余儀なくされたのがきっかけで、人生観が代わったそうです。

「他人の人生ではなく自分の人生なのだから、人は人、自分のやりたいことをやろう」と。

職場に復帰してからも精力的に仕事をされたようですが、基本は自分の人生、自分が納得できる人生が主眼です。

私も30代の時、うつで苦しんだ経験があるだけに、そういう意味でも武田さんが大変身近に感じられました。

大変見識が広い武田さんですので、話は多方面に及びましたが、是非皆さんも機会が有れば、武田さんの講演を聴いてみてください。また息子さんとのガチンコ対談を綴った「痛快・父子(おやこ)血風録」や「信州つれづれ紀行」「流行歌つれづれトーク」「武田徹のつれづれ交遊録」などの著作もおすすめします。

今流行の言葉で言えば、武田さんはまさしく「ちょい悪親父」と言うところでしょうか。

でも私は、「人生の酸いも甘いも知り抜いた上で、自分の人生を心底からエンジョイする事が出来、その事で周りにも人生の素晴らしさや感動を与えてくれる人」を、「人生の達人」と呼びたいのですが、武田さんはまさしくその「人生の達人」と呼ぶに相応しい人だと思います。そして私の住む信州にそんな人がいたことをうれしく思うのです。

2007年10月08日

池田理代子氏「ふるさと回帰フェア」で田舎を大いに叱る!?

順番は前後しますが、5日夕方から同じく大手町の日経ホールにて、

「ふるさと回帰フェア」の前夜祭として開催されたシンポジウムで、

「ベルサイユのばら」の作者として有名な漫画家で、

最近では声楽家としても精力的な活動をされている池田理代子さんが、

パネラーとして参加されたパネルディスカッションを聞きました。

池田さんは東京と八ヶ岳山麓別荘(すみません、長野県かは確認しておりません)

のいわゆる二地域居住実践者で、

さぞかし田舎暮らしの良さをアピールされるのかと思っていましたら、

冒頭からその予想は見事に裏切られました。

「田舎は純朴と思っていたけれどそうではない」、

最初は何のことかと思いました。その真相とは。

池田さんは別荘を空ける間、地元の人に管理をお願いしていたそうです。

ある日その別荘に戻ってみると、部屋が荒らされていた。

それでよく調べてもらうと、びっくりした事がわかった。

管理を任されていた人が、自分も外出したり留守する時に、

知り合いの主婦に管理の仕事を孫請けに出していた。

その主婦が事もあろうに、携帯出会い系サイトで知り合った後の出会いを、

池田さんの別荘でしていたらしい。

「こんな所まで」と池田さんの怒ること、聴衆も冒頭から予想も出来ないことで、

戸惑っていたとおもいます。

田舎と言えども現代の悪しき風潮からは、免れることは出来ないのでしょう。

ただ私はその時思ったのです。

「例え田舎といえども完全な理想郷はあり得ない」。

例を出して誠に恐縮ですが、長野県と似た状況にある東北のある県は、

全国でも人口当たりの犯罪率の低さが、日本で1,2の安全な所、

またおいしい米どころ、おいしい魚の豊富な豊かな県です。

ところがその中でも正に日本の田舎の典型のようなところで、

何でというような悲惨な幼児連続殺害事件も起きました。

また自殺率が全国1位、出生率全国最下位、自然増加率全国最下位、

婚姻率全国最下位、これは何を物語るのでしょうか。

断言は出来ませんが、濃密で変化の少ない人間関係、

これは一方で波風の少ない穏やかな生活空間をもたらしますが、

それは一方で昔からのしがらみに縛られた窮屈な空間とも言え、

そこに悪しき現代の風潮も確実に蝕んでいて、

そのアンバランスに住民は翻弄されている面があるのではないでしょうか。

ですから私は広く色々な人、色々な地域と交流することが

絶対に必要だと思うのです。正に私がNPOを立ち上げた趣旨もそこにあります。

地域を出て行く人もいるでしょうから、それに代わる新しい人も

幅広く積極的に迎え入れる。

育った環境や考え方の違う人もいるでしょうが、

積極的に交流することで、それがお互いに適度な緊張感と、

相手への配慮を育むと思います。そしてそれが地域全体に好循環を

もたらすと思います。もちろん現実はこのように単純ではありませんが、

原理はそうだと思うのです。

実は先程の東北の県では数年前から県上げて、

真剣に自殺予防と移住対策に乗り出しています。

そして確実に改善が見られていると聞きます。

汚名を返上する日も近いのではないでしょうか。

冬季オリンピック以後、一部を除いて人口減少と沈滞する経済が続く我が長野県。

あいつが悪い、こいつが悪いと人のせいにしているときは終わりました、

一人一人が自分の出来ることから始めるときだ、

という思いを強くして私はシンポジウムを後にしました。

2007年10月07日

倉本聰氏他「ふるさと回帰フェア」で移住を大いに語る

今年で第三回目となる移住・ふるさと体験等の全国的な一大イベント、

「ふるさと回帰フェア2007」が、全国42道府県240自治体が参加して、

10月5,6日東京の大手町で開催されました。

今年も天候に恵まれ、歩行者天国では恒例となった農産物のプレゼントも有り、

大変な賑わいでした。

(今年はお米1㎏と福島県いわき市提供の焼きサンマを、各先着1000人にプレゼント)

私も昨年に引き続いて参加、見学してきました。

我が長野県からは、長野県庁・田舎暮らし案内人の若林さんと

Iターン相談員の小口さんなどの他、

駒ヶ根市、飯山市、松本市、原村、箕輪町、売木村、上松町も

相談コーナーのブースを出しました。

特に飯山市、原村、売木村はプレゼンテーションも行い、注目されました。

でもこんな良い機会にもかかわらず、長野県関係の参加がとても少ない気がします。

東北や北海道、四国などに勢いを感じました。

記念講演では、「北の国から」などの脚本で知られる、

有名な脚本家、劇作家、演出家の倉本聰さんが、

1977年に北海道の富良野に移住で苦労した裏話などを披露。

その中で「現代の日本人は生きるのに急ぎすぎている、

このままでは大変マズイ、体がついて行かなくなっている、

トランクが先に行っているので、

時々止まって体を待ってあげなければいけないだろう」

と語ったのがとても印象に残りました。

続く

2007年10月02日

別所温泉が今輝く、その秘密とは?

別所温泉が今輝いています。、その秘密とは?

別所温泉のある上田市の塩田平は今、松茸小屋が一斉にオープンし、

まさに観光シーズン真っ盛りと言ったところです。

今日私は、その塩田平にある別所温泉に行ってきました。

平日というのに多くの観光客が訪れていました。

そしてその多くが小グループや家族づれで、

大型観光バスというのはあまり見かけませんでした。

何故私が別所温泉を訪れたか。

それは我がNPO法人発行の「信州に住もう!2007」を、

別所温泉旅館組合挙げて、加盟全18館の全客室に

常備してくれることになり、その搬入の立ち会いのためです。

写真左が組合長の倉沢章さん。大変お世話になりました。

この模様は3日か4日の信濃毎日新聞、東信欄か東北信欄に掲載される予定です。

実は「信州に住もう!2007」を置いてくれている旅館は、

県内にいくつかありますが、旅館組合挙げて取り組んでいただいているところは、

別所温泉旅館組合だけです。

それは別所温泉旅館組合が、最近取り組み出した趣向と、

この本の内容がぴったり合うからだそうですが、

自分で言うのも何ですが、組合挙げて「良いものは良い」として

すぐ取り入れるところに感心しました。

この辺に今、別所温泉が輝いている秘密があるかもしれません、

と言ったら大げさでしょうか。

別所温泉のある上田の塩田平は、「信州の鎌倉」とも言われ、

元々観光名所の多いところですが、別所温泉旅館組合はそれに甘えることなく、

組合挙げて農業体験、収穫体験や産直市場訪問をオリエンテーリングに

取り入れたり、地産地消のメニュー作りなど、

様々な宿泊客向けプログラムを、積極的に企画してきています。

またその様な企画は、知る人ぞ知る地元、旧武石村(現上田市)の、

信州「せいしゅん村」や地元JAの全面的な協力の下に実施されています。

変に俗的な歓楽街化せず、また団体客を追わなかったのも、

今となっては大正解と言えるでしょう。

私としては、有名な「O」の別所温泉分店の日本そばに、

舌鼓を打てたのも格別なものでした。