2009年01月04日

「消費者はどこにいる?」3 これからは内需・心・謙虚の時代

長野市と須坂市境界辺りから望む北信五岳の内、左から飯縄山、黒姫山、妙高山(平成20年1月撮影)

さて現状をいくら細かく把握したところで、将来への展望を欠けば余り意味はありません。私には「神のみぞ知る」事柄にとやかく言える資格は有りませんが、今後の自分の行動を決める意味において、必要な限りで一応の仮説を立ててみたいと思います。従ってあくまで私個人の見解として、「こんな考え方も有るんだ」程度に思っていただけたら幸いです。

アメリカ発の世界大不況とそれに付随して引き起こされた円高で、今後しばらく日本は、世界の特にアメリカの消費を当てにすることは出来ないでしょう。従って日本の内需(有効需要)を盛んにすることが最も肝心だと思います。今までおろそかにされて来た内需産業の活性化と消費の喚起が急務です。医療や介護などの福祉、建設・土木、環境技術、教育、出版、観光(国内)、食品、農業等。

建設・土木と言っても従来型の箱物や道路をどんどん造るというのではなく、今重大な問題と成りつつある、老朽化した学校など既存建築物や橋など構造物の耐震構造化や補修、道路の電線地中化などへの思い切った施策です。更に環境適応はあらゆる産業の将来の浮沈が掛かっていると言っても過言ではないでしょう。更に農業は多くの識者が最近指摘しているように、我が国の現状で40%しかない食糧自給率を高める必要上、及び雇用の受け皿としても最も有望な成長分野と言えると思います。(先進諸国で食料自給率が日本ぐらい低い国は有りません。今後深刻化すると思われる食糧不足、及び低経済成長下で国民の食料を過度に他国に依存することは大変危険です)

次に心の問題です。アメリカのバブルが弾けるまでは、「オオカミ少年の喩え」のように、「いつか来るぞ来るぞ」と言われて不安でびくびくしていたのが、考え様によってはもう既に来てしまったのですから、もちろん更に悪くなると言うことも否定は出来ませんが、いずれにしてももはや「腹をくくって行くしかない」のは間違い有りません。「こうなったからには腹が据わって色々なことに取り組める」と考えたら良いのではありませんか。

そして最後は低成長下では特に、「自分だけ良ければ良い」との「弱肉強食」的単純な資本主義的道理は、考え直す必要が有りそうです。これからはわずかな儲けをみんなで分かち合う「謙虚」な態度が必要だと思います。結局自社の利益だけを考えて、派遣労働者などを増やしてきた結果、企業の業績はかつて無いほどに上がったと思った途端、日本に健全優良な消費者が少なくなっていた反動で消費が落ち込み、自分たちの首を絞めるようになってしまったのがその典型です。そして働く側にも例えばワークシェアリングなど、仕事をみんなで分かち合う仕組みが早急に必要だと思います。この辺は政治が解決しなければいけないことなのかもしれませんが、政治に丸投げしても解決はしないでしょう。「自分だけではなくどうしたら他人にも良くなってもらうか」「他人が良くなると自分も良くなるという発想」、一人一人が自分の問題と考え行動することが肝要だと思います。

人間の究極の目標は、「ロボットにみんなやらせて人間は遊んで暮らすことでしょうか?」。私は今回の世界同時不況で、今将に「人間の在りようを再構築する必要に迫られている」気がしてなりません。

2009年01月02日

「消費者はどこにいる?」その2

長野市と須坂市境界辺りから望む北信五岳の内、左から飯縄山、黒姫山、妙高山(平成20年1月撮影)

ベルリンの壁崩壊から今年で丁度20年、ソビエト崩壊から17年、中国の本格的市場経済導入から16年、資本主義が人類に幸福をもたらす唯一のシステムとして、我が世の春を謳歌してきたはずでした。それが今やその資本主義がもたらした、世界中に未曾有の大不況という暗雲が重く垂れ込める始末は一体どうしたことでしょうか。

一方で日本のバブルが弾けてから約17年経ちました。その間日本は実質的なゼロ金利政策により、対外的には世界中、特にアメリカに対しただ同然の資金を過剰に供給し続け、それが今回のアメリカバブル創出の淵源となったことは多くの識者により指摘されています。

そして国内では中国の安い労働力との競合上、規制緩和の一環で人件費の安い多量の派遣労働者などを生み出して、それが今日の派遣切りなど大きな社会不安を生み出す原因となってしまいました。

これは将に日本が国内において「健全・優良な消費者の創出」を怠り、全てアメリカを中心とした海外にその消費をお任せしてきたツケが、今回って来ているからに他なりません。振り返ってみたら少子高齢化の進展とのダブルパンチで、国内に日本を支える「健全・優良な消費者」が育っていなかったということになります。日本人はバブルが弾けて以来自信を失い、人件費のべらぼうに安い中国との競争で、蟻のようにただひたすら必死になって働いてきた。そしてその果実はせっせせっせと、資本主義の宗主国・キングであるアメリカに貢いできたという図式なのかもしれません。

2009年01月01日

迎春 「消費者はどこにいる?」その1

長野市と須坂市境界辺りから望む北信五岳の内、左から飯縄山、黒姫山、妙高山(平成20年1月撮影)

あけましておめでとうございます。

さて昨年アメリカで金融・住宅バブルが弾けて以降、世界が100年に一度と言われる程の同時大不況に陥ってしまいました。今年はそこから立ち直るどころか実体経済にますます波及して、もっと悪くなるのではというのが、年末年始のマスコミのもっぱらの予想のようです。

その中でかなり多くの識者のコメントや論調が「日本の食と農」に触れていて、「これからは農業だ」とか、中には「これからの日本には農業しかない」とか「農業が日本を救う」と言うような趣旨まで述べる評論家がいたのが、色々な意味で大変気になりました。いずれにしてもつい半年や1年前とは全く様変わりの感です。

そもそもアメリカのバブルが弾けたのは、世界自由貿易体制・拡大経済成長の絶対条件であった、「資源と食料は無限な位ふんだんに有る」「成長することは良いことだ」という大前提が、「資源・食料の枯渇」「地球温暖化が進む事」への不安から世界中の人々が疑問を持ち始めて、その結果実際に有限である「資源・原料と食料」が高騰した事をきっかけに、バブルの極みであったアメリカ経済への信用が崩れてしまったからに他なりません。ただ今回の高騰の実態は投機マネーの流入が直接の原因だったようです。自らの欲のために墓穴を掘ってしまったのかもしれません。が、遅かれ早かれの段階だったでしょう。今までのような経済成長をそのまま続けることは、世界的にとても難しい段階に入ったと言えると思います。

ただ最近「地球温暖化はうそだ」というような論調も見受けられますが、それらの趣旨は、「今までの地球気候変動の範囲内であると思われる」とか、「厳密な意味で地球温暖化はまだ実証されていない」というもので、「絶対地球温暖化はしない」と断言するものではなさそうです。それはそうです、この「神のみぞ知る」の類の事で、誰も厳密には「絶対地球温暖化するともしないとも」断言は出来ないでしょう。でも「自分の生きている内にその責任を取らされることはないだろう」と私も含めて皆が思っているかもしれませんが、そうなってからでは遅いのではありませんか。確かに最近の環境への取り組みの中には、ややもするとどうかなと首をかしげたくなるものも見受けられます。しかし「そもそも人間の存在自体が最も地球環境に悪い」という矛盾の上に人類は存在していますから、無視するのではなくより謙虚になって少しでも気をつけた方がましなのではないでしょうか。そうしないと恐竜の二の舞になりかねないような気がします。

2008年12月21日

「世界大不況が一番のエコ」という皮肉

エコに取り組む産官学関係を一同に結集した「エコプロダクツ2008」が、12月11日[木]~13日[土] 東京ビッグサイトで開催されました。

主催者側の発表によれば、3日間の会期中に17万人余りの来場者があり、過去10回の中で出展者・来場者共に最大を記録したそうです。

特に目立ったのが引率の先生に付き添われて来場した小中高校生の多さでした。 平成14年度~15年度に掛けて始まった「総合学習」の取り組みが大きいと思われます。教育現場での環境問題への関心の高さがうかがい知れます。そして今の子ども達が社会を支える頃は、環境問題が様々な価値判断基準の根幹を成すのではないかという感にさせられました。

ご存じ「緑提灯」も登場

一流企業もこぞって環境問題に対する取り組みを積極的にアピール

これは何でしょう? スポーツ用品の廃品で作った鶏のオブジェです(NPO グローバル・スポーツ・アライアンスのブースにて)

2008年11月03日

日本の将来は健全優良消費者の創成・農業再生・環境技術に掛かる

10月29日(水)東京国際フォーラムで開催されたアグリビジネス創出フェア2008で、「世界潮流と日本-アグリビジネスに挑戦する戦略的視座」がテーマ、テレビでお馴染み寺島実郎氏の講演に、立錐の余地が無い程の聴衆で熱気に溢れた会場

サブプライム問題をきっかけに遂にバブルが弾けたアメリカの影響が、全世界を大混乱に巻き込んでいます。比較的当初は影響が少ないと言われた日本ですが、影響は必至と思われます。何故なら日本のバブルが弾けて以来日本はただ同然とも言える超低金利で、世界中にじゃぶじゃぶと資金を放出し、その大半が高金利のアメリカを中心とした欧米に向かい、欧米のバブルを影で支えていたと言えるからです。

その間日本では何が行われていたかというと、製造現場として人件費の安い中国に対抗すべく、リストラに次ぐリストラで人減らしの上、規制緩和による「派遣」と言う合法的で体の良い大量低賃金労働者群と、ごく一部のセレブの超格差社会を形成してしまいました。バブル崩壊以後日本では労働者は一方で労働者であると同時に、一方で立派な消費者でもあると言うことがすっかり忘れ去られ、健全優良消費者層の発展形成・保護が全く成されて来ませんでした。その代わり日本の消費の大半はアメリカに委ねられていたのです。事実上唯一の世界基軸通貨ドルの国アメリカは、世界の最終的な消費の引き受け手になったわけです。日本から中国・インドなど新興国への輸出も伸びましたが、結局はそれらの国も最終的にアメリカの消費頼みだったことが、ここに来てはっきりと露呈してしまいました。

これからはアメリカを始め世界中が貧乏になってしまったので、日本がこれまで以上に必死でコストを切りつめて製品を作っても物は売れないのではないでしょうか。世界は物を買ってくれる人がいない極端な需要不足・供給過多の状態に陥ってしまいました。

私はそういった状況にあってこれからの日本のキーワードは、

1,健全優良消費者の創成

2,農業再生

3,環境技術

4,地方の時代

だと考えます。

1の「健全優良消費者の創成」とは内需拡大の方策です。といっても以前のような公共工事に頼るのではなく、働く人の収入を安定して増やす試みです。身分と収入が不安定な「派遣」などは抜本的に見直す必要があるのではないでしょうか。

そしてそのための大きな手段が、2の「農業再生」と3の「環境技術」です。これは多くの識者も述べられていることですが、食糧自給率40%の日本ではこの内需拡大の余地が大いにあるように思います。「世界的な食糧不足下で日本は米余り」という大変矛盾した状況も改革は必至です。

「農業再生」と表裏一体となる物が「環境技術」です。人類に突きつけられた至近の「地球温暖化」という問題。これに人類の英知を結集しなければ人類の未来もおぼつかないでしょう。

物を合理的に作って流通させる為に、そして今や実態とかけ離れた資金の投機の為にも見事にシステム化され適合してきた都会、一方でそれに置いてけぼりを食ってきた感のある地方ですが、100年に一度の危機といわれる今、正にその相関関係も変わる兆しが感じられるような気がしてなりません。

2008年09月27日

バーチャルからリアルへ③ 経済成長拡大の終焉!?

秋の実り、姨捨棚田

お金(金融)、証券、保険などは、そもそも人間の生活を豊かにスムーズに進められるようにと生まれたもののはず。

現代ではノーベル経済学賞も受賞した高名な学者などにより、“リスク回避”と称される大変複雑なリスク分散投資システムが開発されて、高度に運用されていると説明されてきました。しかし至近のアメリカバブル崩壊の報を聞くと、それは単にリスクを巧妙に隠蔽していただけに過ぎないという事を、白日の下にさらしたという思いがします。

バブルが膨らむだけ膨らんで挙げ句の果てにそれが弾けたら、結局は借金棒引きにしてチャラ、これは正に歴史の教科書に載っている鎌倉・室町や江戸時代の徳政令と同じではないかと気が付く始末。振り返れば、西洋ではシェイクスピアの「ヴェニスの商人」、日本では江戸時代・井原西鶴の「世間胸算用」などで描かれているように、お金にまつわる問題は、古今東西を問わず人間にとって大変悩ましい問題なのかもしれません。

今回それに拍車を掛けたのがIT技術の発達。過去何度か繰り替えされたバブル以上に急速に加熱、そして過剰な反応を大規模に引き起こす立役者。大変便利で人類の生活を一変したIT技術が持つ諸刃の剣。

そしてさらに今回は、リセットしてまたやり直せばいいと単純に行くかどうか。ひたひたと押し寄せる地球温暖化、食糧・資源不足という未曾有の問題が人類に突きつけられている事が大きな違い。もはや拡大一本槍の経済成長は望み得べくもない状況。国際分業により日本は工業製品を輸出し、農産物は輸入すれば良いという日本の拠ってきた自由貿易の大前提は、今や大変危ういのかも知れません。

2008年09月17日

バーチャルからリアルへ、今時代の潮目が変わる!?

知り合いの長野市近郊の果樹農家さんから連絡がありました。「豊水梨の取り入れするけど、また“はね出し"いるかね?」

“はね出し"とは収穫する際、形や色が規格に合わないとか、実が風で枝こすれして傷になったりで、自家用に回される物です。でも味になんら変わりはありません。

この果樹農家さんとは、数年前あまりにおいしそうな梨の収穫作業に出くわした私が、思わず声を掛けた以来の付き合いで、毎年連絡をくれるのです。

家族も毎年楽しみにしているこの梨、酸味と甘みのハーモニーが絶妙です。1かご23個入って?円でした。今年は台風被害もなく出来は上々、はね出しの率も少ないようです。

地方暮らしならではの役得でしょう。

そして梨のおいしさと同時に、毎年こちらのことを気に掛けて下さる果樹農家さんとの交流も、本当にうれしいものです。

決して「バーチャルな世界では体験できないものがある」事に気付かされます。

2008年09月10日

ナガブロ・信州グルメ倶楽部の第一回交流会参加の記

今日、「ナガブロ・信州グルメ倶楽部の第一回交流会」が開催され、私、のこのこ参加してきました。

ナガブロで人気のブログ主催者、「カロローゾシェフ」のハルさん、「ほぼグルメライター」のぴあんさんの呼びかけで、私も含めて飲食に関心のある12人が集まりました。日頃地産地消に関心のある私としましては、広く皆さんの意見を聞きたくて、それとそれに関連して「長野緑提灯の会」の宣伝も兼ねての参加でした。

私は初対面の方が多かったのですが、中ではお互いに旧知の間柄の方も多く、出だしから大いに盛り上がり、日頃のナガブロのネットワークのすごさが改めて感じられる、とても楽しい交流会となりました。

途中特に「ナガブロ弁当」の話では大いに盛り上がり、今は長野駅から地元の駅弁屋さんが撤退してしまったので、それに変わるべく近々長野駅前で売り出される「ナガブロ弁当」が、大変待ち遠しくなりました。長野を代表する弁当に是非育って欲しいと願っています。

2008年09月06日

農業サラリーマンで年収500万伝授の(有)トップリバーを訪問

「新・平成の農業」を熱く語ってくれた、農業生産法人(有)トップリバー(長野県御代田町)の栽培責任者兼企画担当の松田健(29)さん、ありがとうございました

農業で全くのずぶの素人からでも、完全な会社勤めのサラリーマンの扱いで年収500万が得られ、更に希望すれば農業者として独立も指導してくれる話題の農業生産法人(有)トップリバーが、長野県御代田町に有ると聞いて早速取材に行ってきました。

最近国の構造改革で大規模農家や農業法人優先の施策の一環として、企業の農業への参入障壁がかなり緩和されたことで、不況業種の建設・土木を始め異業種からの参入や、中国産農薬入り餃子事件などを受けて、安心安全な国産農産物の生産など農業に乗り出す企業が相次いでいます。しかしまだ緒に就いたばかりと言うこともありますが、これら企業の大半が赤字で、農業では一般企業のようにいっぱしの給料を社員に払っては、とてもやっていけないという現実に頭を抱えている農業法人も多いと聞きます。

そんな中にあって設立から8年、年商9億円(平成19年度)、毎年2桁前後の成長を果たし、会社の経営者とは赤の他人である完全な従業員のサラリーマンでも、入社4年目で年収500万を実現しているのが、農業生産法人(有)トップリバーです。大半が以前は耕作放棄の遊休荒廃地であった23haの借地を見事に再生し、その上全国各地から新規就農希望の研修生を積極的に受け入れ(現在24名)、独立を希望する人には責任持って、独立まで指導する事にも力を入れています。

その要因は色々あるようですが、主なものとしては下記のようなことが言えるようです。

1,より付加価値の高い生産物に特化していること。(例えば日本一との呼び声も高い佐久の伍賀レタス生産など)

2,安心安全な農産物の生産に注力していること。例えば除草剤・土壌消毒剤は一切使用しない、長野県初のJGAP認証取得(日本版適正農業規範・農業版ISOとも言える基準)などに、積極的に取り組んでいる。

3,生産するだけではなく直轄の営業部隊を社内に置き、直接全国の大口の取引先(外食・中食業者、高級スーパー、生協、卸売市場など)を積極的に開拓して、さらにそれを契約栽培方式とすることで、安心して安定的に生産に取り組める体制が構築されている。

4,間接経費は徹底的に節減する(本社事務所は中古やプレハブ、農機具や農作業車も全て中古、必要な道具や倉庫など建物は出来るだけ自分たちで作る)。

5,補助金・助成金に頼らない自己責任体制の徹底(原則自己資金でまかなっている、自分たちのことは自分たちで解決しなければならない緊張感)

6,農園ごとに事業部制を敷き、若い一般社員に生産計画や予算管理・人員配置などで大幅に権限を持たせ、やる気と自主性を引き出している

現在も研修生を広く募集しているそうです。真剣に新規就農や最初は農業をサラリーマンとして始めたいと、考えている方は問い合わせしてみたらいかがでしょうか。但し松田健さんのお話では、農業のサラリーマンといっても朝は4時から夜は7時頃まで作業があり、甘くはないとのこと。相当の覚悟が必要のようです。

農業生産法人(有)トップリバー HP http://www.topriver.jp/

長野県北佐久郡御代田町御代田3986-1

TEL0267-32-2511 FAX0267-32-6670

見栄や外聞のためだけの無駄な間接経費は最大限省く好例、トップリバーの本社

本社近くのキャベツ畑、数年前までは荒れた水田耕作放棄地だったが見事に再生

2008年08月17日

日本の農業を変える予感 (株)ナチュラルアートの交流会に参加

(株)ナチュラルアート交流会受付風景(東京・千代田区一番町にて)

(株)ナチュラルアート http://www.naturalart.co.jp/ という会社、そしてその社長の鈴木誠さんをご存じでしょうか?

一言で言えば「新しい産業としての農業の構築 」を掲げる「農業ベンチャー」企業。社長の鈴木さんは銀行のベンチャー融資担当から脱サラして自ら「農業ベンチャー」を立ち上げた経歴を持つ人。「日本の農業を変える」とまで言われ、実際に農業の担い手企業としての他、幅広く日本全国で農業関連の事業を手がけています。

実は私も最近7月26日付けの朝日新聞beの紙面で初めて知りました。そこで月一回の交流会が8月13日東京で有ると知って、どんな会社どんな社長さんなのかを知りたくて早速行ってきました。

当日はざっと100人を越す人が押しかけて、大変な盛況ぶりでした。と同時に農業に掛ける熱い思いを持った人達の熱気を感じました。

私は7月26日付けの朝日新聞beの記事を書いた鈴木淑子記者や、長野県から駆けつけた(株)ナチュラルアートと提携している松本の(株)小松種鶏場の小松伸好社長、ベンチャーへの投資に活躍するエンジェルの江田實さん、(株)桃屋の研究開発担当の田屋春樹さん他の皆さんと知り合うことが出来ました。感謝いたします。鈴木誠社長は皆が列を成す状況で何とか最後に名刺交換ぐらいしか出来ませんでしたが、非常に気さくで礼儀正しくそして何よりもエネルギッシュな感じの方でした。次回機会が有れば是非話を伺ってみたいと思いました。

2008年06月10日

BE-PAL7月号(本日10日発売、小学館刊)に注目!

昨日9日、地元長野朝日放送(abn)報道部の女性記者が訪ねてきました。

雑誌「ソトコト」で「緑提灯」が第3回ロハスデザイン大賞にノミネートされていることを知り(残念ながら大賞には漏れましたが)、気になっていたところ、長野市「緑提灯」第2号店「ビストロ クエルドクエル」さんに実際緑提灯が掛かっているのを見てびっくりして、俄然記者魂が疼いたのでしょう、「長野緑提灯の会」事務局の私の所を訪ねたとのことでした。私がわざわざabnの受付に案内状を届けておいたのですが、それは全く知らなかったようです。まそんなものです。関心のない人にとっては全くの埒外、関心のある人は誰に言われなくても、自分で調べてでも探し出すという違いでしょうか。

それと同じようなことをもう一つ。実は「緑提灯」は1000店までは全くのボランティアの浄財で賄われていて無料だったのですが、最近5月20日に1000店を超えて、寄付金相当額として1万円かかるようになってしまいました。私は早く申し込んだ方が良いよとお誘いしたお店もあるのですが、ほとんどが様子見でした。1万円かかるようになって少し申込が減るかなと思ったのですが、瞬間的にはそうでしたが、応援団のMLを毎日見ていますと、ここに来てマスコミでも盛んに取り上げられていることもあって、全国から1万円払っても申し込みされるお店が相次いでいるようです。

良い物や物事の本質を見抜く王道は、日頃からその事に関心を持って広く情報収集に努めておくにしくは有りません。良い買い物をするときも同じです。(良い伴侶も?これは人のことを言えないかも)

長野市「緑提灯」第2号店「ビストロ クエルドクエル」店頭にて

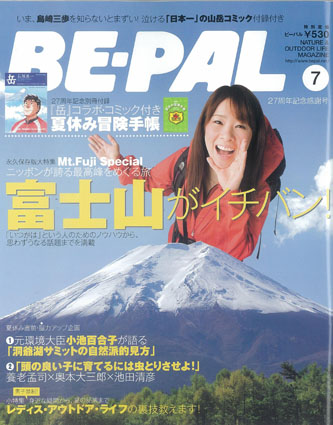

ところで本日10日発売のアウトドア雑誌、小学館・BE-PAL7月号にも、この「緑提灯」の事が特集で大きく掲載されています。

「緑提灯」は「こんな手があったのか」と思わせる世の中の意表を突く斬新で面白い発想を育てる、そして世の中のためにもなると言うような記述がありました。将に慧眼(けいがん)です。

勝手連「長野緑提灯の会」発会式

平成20年6月22日(日)午後2時から4時

もんぜんぷら座(長野市新田町、旧ダイエー跡)3F会議室

定 員 54名

入場料 無料

2008年06月05日

世界的食糧危機に私たちが出来ること

「長野緑提灯の会」発会式の開催予告を報じる長野市民新聞

ここのところ国連主催の食料サミットなど、世界の食糧危機に関するニュースを見ない日はないくらいの状況です。その中で私は大変気になる議論に遭遇して、はっとさせられました。それは食糧自給率が先進国中で一番低いと言われる日本が、食糧自給率を高めることで世界の食糧危機が救われる一助になるかも知れないと言うこと、逆に言えばこのまま日本の食糧自給率が下がり続けることは、世界の食糧事情に悪影響を与えると言うことです。

実際に今食糧不足が原因で、世界のあちこちで暴動が起きているという事実があります。日本が輸入備蓄米30万トンの放出を緊急決定したのもこのことと大いに関係が有るでしょう。危機感を煽る意図は全くありませんが、サイクロンで大被害が出たミャンマーも四川大地震の中国四川省も、共に有数の米作地帯と聞きます。今年の秋が気がかりです。世界的に見て日本だけが米余りで困っているなどと、声高に言える状態ではないと思うのですが。

私の住む長野市でも周りを見渡せばけっこう遊休荒廃農地が拡がっています。でも担い手がいない、誰が耕作するのがよいのか、難しい問題です。しかし事態が深刻になってからでは遅いのです。今のうちから皆で考えて手を打っておかなければ、と思います。

「長野緑提灯の会」は日本の食料自給率を考えるきっかけを提供します。皆さんの参加をお待ちしています。

勝手連「長野緑提灯の会」発会式開催のお知らせ

(特別講演決定 緑提灯生みの親 丸山清明 中央農研所長)

テーマ 「日本の食糧自給率を高めよう」

「地場産・国産の安心・安全・おいしい食材を味わうために」

日 時 平成20年6月22日(日)午後2時から4時

ところ もんぜんぷら座(長野市新田町、旧ダイエー跡)3F会議室

定 員 54名

入場料 無料

内 容 ・緑提灯の解説(特別講演 提唱者 丸山清明 中央農研所長)

・日本と長野県の食糧自給率について 講師 長野県農政部

・今後の会の運営について

※日本の食糧自給率に関心のある方なら、どなたでも参加できます。

呼びかけ人 安藤文成(NPO法人 信州移住・ふるさと体験研究会)

小山都代(長野市松代町・カネマツ物産)

清水照子(中野市・三ツ和農産)

マダム上原(長野市・ビストロ クエルドクエル)

諏訪一子(長野市・諏訪角商店・トラットリア ジョイア)

問い合わせ先

「長野緑提灯の会」設立準備会事務局

(NPO法人 信州移住・ふるさと体験研究会)

事務局・理事 安藤文成

長野市三輪荒屋1196-7(株)渋谷文泉閣内

TEL026-263-5611 FAX026-243-3257

Eメールjimukyoku@shinshuiju.com

HP http://www.shinshuiju.com

ブログ http://shinshuijujimukyoku.naganoblog.jp/

2008年05月08日

「掛かり付け農家」さんへの質問

橋本ファーム様

http://www.farm-hashimoto.com/hptop/index.html

初めまして。

私は「掛かり付け農家」という言葉にこだわっている者です。

実は橋本ファーム様が2003年頃からすでに、「掛かり付け農家」という言葉を使っていらっしゃるのをうっかり見逃しており、誰も使っていないかのように自分のブログに書いてしまいました。

(グーグルとヤフーでしっかり検索したつもりだったのですが。)

どうもごめんなさい。

そして謝りついでに一つ教えていただきたいのですが、「掛かり付け農家」と銘打っていらっしゃると、消費者への対応は変わりますか。又消費者側からの要求も変わりますか?ひょっとして責任は重くなりますか。消費者との絆は太くなるような気がしますが。いかがでしょうか。

誠にお忙しいところ色々すみません。お教えいただければ幸いです。

====================================

〒380-0804 長野市三輪荒屋1196-7 (株)渋谷文泉閣内

NPO法人 信州移住・ふるさと体験研究会

事務局・理事 安藤文成

TEL026-263-5611 FAX026-243-3257

ケータイ090-3143-2926 Eメール jimukyoku@shinshuiju.com

http://www.shinshuiju.com/

事務局ブログ

http://shinshuijujimukyoku.naganoblog.jp/

=====================================

2008年04月27日

掛かり付け農家・農園・農場・産直市場というこれからの考え方

来場者が絶えない「産直のワンダーランド」、伊那市の産直市場グリーンファーム

伊那市の産直市場グリーンファームより南アルプスを望む

「掛かり付け農家・農園・農場・産直市場」というと、医者や病院では有るまいし、「行き付け」の間違いではないかと思われるかもしれません。実際にこのような使い方をしている例は、私が知る限り有りません。でも最近の私たちを取り巻く環境と今後を考えると、医療と同様、「農業」に関して、私はこの様にあえて言いたいのです。その理由は、

1,安心・安全な食料を確実に確保するには、安心・安全な食料を生産する農家と直接コンタクトする必要がある。

2,1をもう一歩進めて、安心・安全な食料を確実に確保するために、自ら農産物の生産に乗り出す場合、何でも気軽に相談したり指導してもらうことができる先生役の農家・お百姓さんが絶対必要だ。それは趣味と実益を兼ねて家庭菜園や市民菜園をやる場合でも同じ。

3,1に関連するが、安心・安全な食料の質だけではなく、量的な意味でも、食糧危機を迎えるかもしれない今後は、食料の調達・確保のために、日頃から農家と太いパイプやコネクションを築いておく必要がある。

以上の件から私は、もはや「行き付け」ではなく、これは「掛かり付け」とするにふさわしいと考えます。

3の状況は、親からしか聞いたことがない昭和30年生まれの私など、今や日本人の大多数にとって未経験の、戦中や戦後の食糧不足の状況に似て、正直な気持ち、成ってもらいたくはないのです。しかし最近の世界や日本を取り巻く状況を考えれば、そこまではひどくは成らないかもしれませんが、日本が金にまかせて、現在のような世界の果てからも高い燃料費を掛けて高級食材を輸入して、誰もがそれを安価でふんだんに享受できる時代は、まもなく終わるのではないでしょうか。

そして更に問題は「消費者側からいくらラブコ-ルを送っても、農家側がそれに呼応してくれなければそれは意味を成さない」のであり、それを克服するには、日頃から消費者の立場に感心のある積極的な農家を見つけて、コミュニケーションを取る努力をすることと、消費者側としても農家に要求するだけではなく、ギブアンドテイク、自分が農家や日本の農業に何を提供できるかを考えて、熱意を持って当たるしかないでしょう。

その時慌てないためにも。

追伸

その後、福井県 小浜市の橋本ファームさんがHP上の2003年6月11日のブログで、「掛かり付け農家」と使用しているのを発見しました。

2008年03月31日

長野県の食糧自給率は意外に低い

長野市松代町皆神山

去る3月28日、農水省より各都道府県別の食糧自給率が発表になりました。

農林水産省HP

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/kikaku/080328.html

それによると長野県はカロリーベースで、平成10年度52%、平成11年度53%、平成12年度52%、平成13年度52%、平成14年度53%、平成15年度53%、平成16年度53%、平成17年度53%、平成18年度53%、とほとんど変わりがありません。

平成18年度で100%を超えているのはわずか5道県のみ(北海道195%、青森118%、岩手105%、秋田174%、山形132%)。低いところでは、東京1%、大阪2%、神奈川3%と大都会が続きます。

私の中では、長野県は農業県というイメージが有りましたが、自給率の多い方からは19番目、逆に少ない方からは29番目と言う結果は意外でした。長野県内で遊休農地・耕作放棄地が増えているというのに。

2008年03月05日

外国産農薬入餃子と産直が中山間地・里山を救う!?

戸隠そば畑風景

今、実は静かに、そして急速に、安心・安全・おいしい国産農産物の確保を目的に、日本国内で優良農地や、優良農産物の囲い込みの動きがが始まっています。そしてそれは今まで見捨てられがちだった中山間地や里山にも及ぼうとしています。

私が考えるその主な理由は3つ有ります。

1,輸入農産物の高騰や、その調達自体が難しくなっているため、逆に国産農産物価格の割高感や調達に対する抵抗感が弱まった事

2,外国産農薬入餃子事件に見られるように、外国産農産物に対する不信感の増大と反比例して、国産農産物に対する信頼感と需要の高まり

3,各地に広まった農産物産地直売所の充実発展と、各自治体間の地域ブランド競争に伴う伝統野菜の復活や、山菜・キノコ の需要増大で、それに見合った多品種少量生産の適地である中山間地や里山が見直されている事

実際私の住む長野市近辺の中山間地でも、ここに来てその関連の動きの早さは注目ものです。

角藤(鉄鋼・建設) 高山村でワイン用ブドウの生産開始

おびなた(戸隠そば製麺) 長野市郊外で国産玄そばの栽培拡大

八幡屋磯五郎(唐辛子製造) 長野市郊外で原料の唐辛子自家栽培開始

長印(青果物問屋) キノコなど農産物の自社生産開始

また長野市ではありませんが今朝の地元紙・信濃毎日新聞には、有名な小諸市の草笛そば店が、上田市を始め長野県東信地方で自店消費用国産玄そばの生産調達を、大幅に拡大するという記事が出ておりました。(そば畑ですから間違いなく中山間地でしょう)

その他味噌や豆腐製造など最近までほとんどの原料を外国産に依存してきた分野でも、少々値段は高くても付加価値の高い製品に、国産原料使用を謳うところが増えてきています。

こういった動きに関連してさらに私が思うには、以前はレジャーの一環とも見られがちだった農業体験ツアーやリンゴの木や棚田オーナー制度も、今後は実質本意・純粋経済的にメリットを享受したいと考える消費者の動きが活発になってくるでしょう。従って最近地元の中山間地で盛んになりつつある、漬物用野沢菜の「お菜取りツアー」のように、農産物の栽培に自ら労力を出して携わる事で、安心安全な作物の量と質と価格の3っつのメリットを享受できるという様な試みの需要が、高まってくるのではないかと見ています。

2008年02月18日

信州の農産物直売所ガイド、待望の発刊

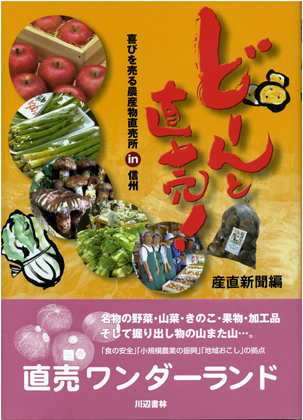

信州の農産物直売所ガイド「どーんと直売!」

A5判 並製 160P 定価1700円(税込)

産直新聞(伊那市)編、川辺書林(長野市)発行

最近道の駅や街道沿い、中にはこんな所にも有ったのかと、長野県内でよく見かけられる様になった農産物直売所ですが、新鮮で豊富な商品や文字通りつい今し方の掘り出し物が、割安で気軽に買えるのが評判で急速に増えているようです。また偽装食品や中国産農薬入り餃子事件に見られるように、ただ安いだけでは自分の健康が守れないということで、今後は国産でさらに作り手が見えて安心して食べられる物が欲しい、と願う消費者の意識の変化も農産物直売所普及のかなりの追い風になっていくと思われます。

でも一方で季節や週末など営業が不定期でいつやっているのか分からなかったり、お目当ての商品が豊富な時期や時間帯が分からず、寄ってみたものの内は空箱ばかりだったとか、後で連絡してみようと思って104で聞いても、いっこうに連絡先が分からないという経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は私もそんな強い思いを持っていた一人です。どこかでそんな情報をまとめたガイドブックを出してくれないかなあと密かに思っていて、もしどこも出さないのなら知り合いに話をしてみようかとさえ思っていました。が、良くした物で思いは通じる物ですねえと言うか、同じ事を考えている人はいるものだと感心した次第です。

そんな私を始め信州の多くの産直ファンの期待に応える、写真のような便利なガイドブックがこの程発売されました。長野県内の代表的な産直所37カ所が紹介されています。長野県内主要書店の他、全国の名だたる大手書店でも扱うようです。

お問い合わせは 有限会社 川辺書林 http://www.kawabe.jp/

〒380-0935 長野市中御所5-1-14 池田ビル2F

電話 026-225-1561 FAX 026-225-1562

2007年11月17日

一丁18円の豆腐は消費者の味方か?

いたずらに危機感を煽るつもりはさらさら無いのですが、そんなに遠くない将来、食糧危機が日本にとってもまんざら関係ないと言っていられなくなるような日が、来るのではないかという気がします。

これはよく引き合いに出される数字ですが、現在日本の食糧自給率はカロリーベースでついに40パーセントを切って、約39パーセント。それなのに米余りでさらに米を減産するとか。今の日本は食料が有り余っている状態です。日本の経済力と円高そして少子高齢化が大きな要因でしょう。

一方世界に目を転ずれば、原油高、バイオエタノールの増産のため人間の食料だったトウモロコシやサトウキビが直接燃料の原料に回され、そのあおりを受けて、例えば大豆の作付けが減らされていると共に、大豆油も燃料の原料に回されています。従って日本が輸入する食料のほとんど全部の輸入価格が、輸送のための燃料代の高騰もあって高騰しています。

一方先日こんなニュースが日経新聞に小さく載りました。EUが輸入する全ての穀物の関税を撤廃するそうです。EU域内の農業を守るために色々な輸入障壁を設けていたEUがです。つまり輸入穀物の価格が高騰したために、関税を無くしてもEUは困らないというよりはもっと進んで、食料を戦略的に確保しなければならないほど世界的な食料価格は高騰しているのです。それは世界的に食料が逼迫していると言うことのまさに裏返しです。特に中国・インド・ロシア・ブラジルなど成長著しい国では、今まで先進各国の人が食べていたと同じような、高級食材の需要が高まっています。一方地球温暖化の影響でしょうか、オーストラリアやアメリカなど世界の食糧の大生産地では、天候不順で収穫量が減っています。日本がお金さえあれば地球の果てからでも高級食材を調達できる時代は、間もなく終わるでしょう。

そんな中にあって、一丁(300g)18円のスーパーの豆腐はどうでしょうか。特売では一丁10円という事も聞きます。私は何ら豆腐屋さんとも関係はありませんし、それを売る激しい競争にさらされるスーパーの涙ぐましい努力、そして何より給料が上がらない生活苦の中でやりくりに頭を痛める主婦の支持も、大変よく理解出来ますがしかしです。この18円という価格は私が思うには、努力の限界を超えている物があると思います。後は遺伝子組み換え大豆の使用とか、原料の偽装、有害物質の入った原料や容器使用、重量オーバーや過酷勤務をを強いる輸送による環境汚染や重大な交通事故の惹起など、不正手段や不幸な結末しか残されていないのでは。安いだけで飛び着いては危ないです。むしろ安すぎることに警戒しなければ。ミートホープの社長のやったことは言語道断ですが、しかし「安い物を求める消費者が悪い」と言うことも一理あるのでは。最終的には消費者一人一人が賢くなるしかないのですが。ただ先日生協の関係者が言っていました、「どんなに工場に立ち入り検査をしても、悪意の偽装はなかなか見抜けない」そうです。内部告発待ちかもしれません。大変難しい時代になったという感じがします。