2008年03月31日

長野県の食糧自給率は意外に低い

長野市松代町皆神山

去る3月28日、農水省より各都道府県別の食糧自給率が発表になりました。

農林水産省HP

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/kikaku/080328.html

それによると長野県はカロリーベースで、平成10年度52%、平成11年度53%、平成12年度52%、平成13年度52%、平成14年度53%、平成15年度53%、平成16年度53%、平成17年度53%、平成18年度53%、とほとんど変わりがありません。

平成18年度で100%を超えているのはわずか5道県のみ(北海道195%、青森118%、岩手105%、秋田174%、山形132%)。低いところでは、東京1%、大阪2%、神奈川3%と大都会が続きます。

私の中では、長野県は農業県というイメージが有りましたが、自給率の多い方からは19番目、逆に少ない方からは29番目と言う結果は意外でした。長野県内で遊休農地・耕作放棄地が増えているというのに。

2008年03月30日

交差点の地名表示は、信州が来訪者に一番優しい!?

私が地元で以前から気になっていることを一つ挙げると、数多くある交差点での地名表示が、長野県は他県に比べると良く整備されていると思えることです。

地元にいる限りでは気が付かなかったのでしょうが、本業の仕事で県外に出ることが以前から多く、北は東北から南は関西まで各地に車で行ったり現地でレンタカーを借りたりしましたが、その時交差点の表示が無くて困った経験が有るので余計そう思うのかも知れません。今はカーナビが普及したとはいうものの、これは良いことだと思います。私どもを訪ねてくるお客様にも道順の説明がしやすいですし。

県外でも京都は交差点の地名表示が整備されていたと思います。そんな訳できっとこれは県外車の多いことを想定して整備されているのかも知れないと思い、先日長野県公安委員会へ聞いてみました。結果は全くその通りで、迷い車による渋滞や事故防止の観点から長野県公安委員会が各道路の管理者に指導をしているのだそうです。いつ頃から整備しだしたのかは、記録がないので分からないとの事。私が思うには長野冬季オリンピックが広く普及するきっかけだった様な気がします。特にそれ以降は英文表示が併記されるようになったと思います。

その代わりと言ったら何ですが、長野県は街路に掲げられる住所表示が完備されていません。それはまだ大字の付く旧来の住所が長野県内で多く使われているからでしょうか。一時金太郎飴のような味も素っ気も無い新住所が流行りましたが、あれは頂けません。地名も立派な無形文化財ですから。

交差点での地名表示に関して、皆さんからの情報もお聞きしたいです。

2008年03月26日

「緑提灯」知ってる? 国産食材使用が半分以上のお店の印

皆さん、「緑提灯」て知ってますか。

2005年春、北海道の小樽から拡がった運動のシンボルとも言えるのがこの「緑提灯」です。国産・地場産の食材を50%以上使用している飲食店に掲げられている物です。

中国製の農薬入り餃子やアメリカのBSE牛肉問題など、今日本の食と農が危機に瀕しています。そういった状況にあって何か解決のきっかけになればと始まったのがこの運動。北海道から始まったこの「緑提灯」が、今全国で赤提灯に混じって徐々に拡がりつつ有ります。

長野県内でも約10店が掲げています。

「緑提灯」HP http://midori-chouchin.jp/

2008年03月23日

北村晴男弁護士、郷土長野を熱く語る IN横浜ランドマーク

郷土長野への熱い思いを語った北村晴男弁護士(右)とフリーアナウンサーの大岩堅一さん

会場となった横浜ランドマークプラザ(横浜ランドマークタワー)

長野市が市政110周年記念事業として開催した、長野市誘客&ふるさと情報提供キャンペーン「おいでよ長野」が、2008年3月20日(木)から23日(日)の4日間、横浜ランドマークプラザ(横浜ランドマークタワー)で行われました。

長野県庁からも助っ人で「田舎暮らし案内人」の若林さん・林さんのお二人が、4日間とも移住相談等に応対されました。

私は22日(土)、見学に出かけてきました。初めて訪ねた会場でしたが、大きなショッピングセンターを兼ねた中に有る大きな吹き抜けを利用した会場で、そこで行われた長野を知るスタンプラリーや抽選会に、本当にお客さんが切れ目無しに訪れていました。

私は同じくそこで昼12時から行われた、長野市に縁の深い著名人で結成された「ふるさとNAGANO応援団」のメンバーである、TVでおなじみの北村晴男弁護士と、地元長野のラジオで有名なフリーアナウンサー大岩堅一さんのトークセッションも聞いてきました。

TV「行列のできる法律相談所」でおなじみの北村晴男弁護士は、TVの中では非常に堅物の頑固親父風な印象を受けますが、この日はそれとはうって変わって、非常に饒舌、サービス精神にあふれたとても親しみやすい感じでした。千葉県木更津生まれ、かつて大阪の朝日放送のアナウンサーとして活躍され、現在は信州へ移住して地元ラジオを中心に活躍する、これまたとてもソフトで知的な感じのフリーアナウンサー大岩堅一さんとの対談では、お互い熱く信州の思いを語ってくれました。

北村晴男弁護士曰く、「自分にとって東京は戦場、田舎はそれとはうって変わってストレス解消の場・癒される場所」とのこと、完全にスイッチが切り替えられる様でした。信州は豊かな自然や温泉、新鮮で豊富な野菜や山菜・キノコ狩りなど魅力が多く、また首都圏からも近く、それらを行うには最適な条件が揃っているが、長野県民は宣伝が下手とのことでした。

そんな指摘を頂いた事もあって、私は「我がNPOで発刊した『信州に住もう!』のPRを是非と」最後に直接お二人にお願いしてきました。

2008年03月19日

信州のホテル・老舗旅館と最新医療ガン検査機関のコラボ、その1

JA長野PET・画像診断センター(長野市)

http://www.nagano-pet.com/

長野県は全国でも名だたる長寿県です(平成17年分 男1位、女5位 厚労省発表)。そして一人あたりの老人医療費の金額が全国一少ない県でもあります。また70歳以上の高齢者就業率も全国一高い県です(2件とも平成16年度分 厚労省発表)。簡単に言えば長野県は高齢まで元気で働く人が多い長寿の県だと言えるでしょう。その縁の下の力持ちで多大な貢献をしてくれているのが、世界的に有名な農村医学の殿堂、佐久総合病院を始め県内各地で大規模に医療機関を展開しているJA(農協)長野厚生連です。

そのJA長野厚生連が昨年長野市に総工費20億円をかけて、ガン診断の最新PET/CT検査センターを完成し、現在稼働中です。私の会社のオーナーが早速検診で見てもらったら、普通のCTやMRIでは発見できなかった初期の甲状腺ガンが見つかり、九死に一生を得たと喜んで、私にも強く勧めてくれました。そこで私も見てもらいましたがお陰様で異常有りませんでした。

このPET/CT検査というのは簡単に言うと、ガン細胞は大変活動が活発でブドウ糖を多量に取り込むため、微量に放射性を帯びたブドウ糖を体内に入れ、それを画像化してガンを発見するものだそうです。

続く

2008年03月14日

第3回長野県産直・直売サミットにおばちゃんパワーを見た!

平成20年3月13日から14日の2日間亘って、長野道豊科インターに程近い、長野県安曇野市豊科南穂高の安曇野スイス村サンモリッツで、「第3回長野県産直・直売サミット」が開催されました。

私は今回初めての参加でしたが、残念ながらこの時期私の本業が忙しいものですから、初日のシンポジウムには行けなくて、2日目の実践事例の報告を途中から聞くことになりました。従って全体を見通しての感想は書けませんが、でも大変活気があると言うことは感じました。14日は比較的大きなホールの450席位の椅子がほぼ9割方埋まっていましたし、何より1時間ほど遅れて行った私は、レジメが予定数終了のためもらう事が出来ませんでした。そして会場には熱いおばちゃんたちがいっぱいいました。

確かに最近各地に増えている産直売所を影日向に支えているのは女性だとは折に触れて聞いておりましたが、全くその通りだと感じました。事例発表で登壇したおばちゃんも質問したおばちゃんも、産直に大きな手応えを感じていると言うことが、こちらに良く伝わってきました。

私は今後の日本の食糧事情に大いに関心が有る訳なのですが(食糧危機が来る可能性も否定しきれないかも)、生産者の顔が見えて、かつ生産者がダイレクトに消費者の反応を知ることが出来る産直の存在・発展は、大きな意味を持つと考えます。今後も目を離せません。

ただ今回のサミットはどうやら参加が生産者と流通・販売側の関係者だけで、消費者サイドの参加が無かったようなのが大変残念です。来年はその辺を検討してもらいたいですね。それと私も是非フルに参加できるようにしたいと思いました。

2008年03月11日

長野市もいよいよ移住・交流事業に本腰で乗り出すか?

「おいでよ長野」が開催される横浜ランドマークプラザ(横浜ランドマークタワー)

長野市が市政110周年記念事業として開催する、長野市誘客&ふるさと情報提供キャンペーン「おいでよ長野」が、2008年3月20日(木)から23日(日)の4日間、横浜ランドマークプラザ(横浜ランドマークタワー)で行われます。

かつては善光寺の門前町として栄えた観光都市長野市ですが、現在は合併により、真田氏の松代、スキーやそばで有名な飯綱・戸隠高原、水芭蕉の大群落と伝説の山里 鬼無里、日本の原風景が残る大岡、りんごの里 豊野など周辺の中山間地域をも広く包含する市となりました。この催しにはそれに対応する必要と、長野オリンピック以後落ち込む観光客対策を含めて、積極的に都会に向けて誘客のPRをすると同時に、長野市の各種生活情報・ふるさと情報を提供することで、移住を含めた観光より一歩進めた交流人口も増やすねらいがあるようです。長野県内ではこの方面でちょっと出遅れていた感のある長野市ですが、まずは第一歩と言えるでしょうか。

期間中は長野県田舎暮らし案内人さんも常駐して各種移住相談などにのってくれます。当NPO法人が発行した話題のガイドブック「信州に住もう!」も大活躍してくれるはず。その他にも長野市をより知ったり体感できるイベントが沢山予定されているようです。

私も22日(土)に、長野市に縁の深い著名人で結成された「ふるさとNAGANO応援団」のメンバーである、TVでおなじみの北村晴男弁護士のトークセッションでも聞きに行ってみようかなと思っております。

「おいでよ長野」長野市誘客&ふるさと情報提供キャンペーン

長野市HP

http://www.city.nagano.nagano.jp

横浜ランドマークプラザ

http://www.yokohama-landmark.jp/

2008年03月05日

外国産農薬入餃子と産直が中山間地・里山を救う!?

戸隠そば畑風景

今、実は静かに、そして急速に、安心・安全・おいしい国産農産物の確保を目的に、日本国内で優良農地や、優良農産物の囲い込みの動きがが始まっています。そしてそれは今まで見捨てられがちだった中山間地や里山にも及ぼうとしています。

私が考えるその主な理由は3つ有ります。

1,輸入農産物の高騰や、その調達自体が難しくなっているため、逆に国産農産物価格の割高感や調達に対する抵抗感が弱まった事

2,外国産農薬入餃子事件に見られるように、外国産農産物に対する不信感の増大と反比例して、国産農産物に対する信頼感と需要の高まり

3,各地に広まった農産物産地直売所の充実発展と、各自治体間の地域ブランド競争に伴う伝統野菜の復活や、山菜・キノコ の需要増大で、それに見合った多品種少量生産の適地である中山間地や里山が見直されている事

実際私の住む長野市近辺の中山間地でも、ここに来てその関連の動きの早さは注目ものです。

角藤(鉄鋼・建設) 高山村でワイン用ブドウの生産開始

おびなた(戸隠そば製麺) 長野市郊外で国産玄そばの栽培拡大

八幡屋磯五郎(唐辛子製造) 長野市郊外で原料の唐辛子自家栽培開始

長印(青果物問屋) キノコなど農産物の自社生産開始

また長野市ではありませんが今朝の地元紙・信濃毎日新聞には、有名な小諸市の草笛そば店が、上田市を始め長野県東信地方で自店消費用国産玄そばの生産調達を、大幅に拡大するという記事が出ておりました。(そば畑ですから間違いなく中山間地でしょう)

その他味噌や豆腐製造など最近までほとんどの原料を外国産に依存してきた分野でも、少々値段は高くても付加価値の高い製品に、国産原料使用を謳うところが増えてきています。

こういった動きに関連してさらに私が思うには、以前はレジャーの一環とも見られがちだった農業体験ツアーやリンゴの木や棚田オーナー制度も、今後は実質本意・純粋経済的にメリットを享受したいと考える消費者の動きが活発になってくるでしょう。従って最近地元の中山間地で盛んになりつつある、漬物用野沢菜の「お菜取りツアー」のように、農産物の栽培に自ら労力を出して携わる事で、安心安全な作物の量と質と価格の3っつのメリットを享受できるという様な試みの需要が、高まってくるのではないかと見ています。

2008年03月03日

「信州サーモン」を三つ星レストランが採用

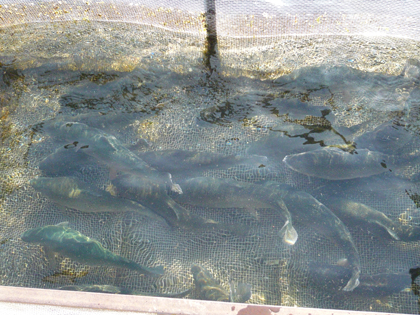

これが「信州サーモン」ですと言いたいところですが、魚が弱ると言ってせかされたので良く撮れませんでした。(安曇野市明科の養魚場にて)

出荷間近の「信州サーモン」の魚影(体長約50CM、安曇野市明科の養魚場にて)

2月16日付の地元信濃毎日新聞に、15日、村井長野県知事が記者会見で長野県産淡水養殖魚の「信州サーモン」が、「ミシュランガイド東京版」で最高の「三つ星」に輝いたレストラン「ジョエル・ロブション」(東京・目黒区)に採用されたと発表したという記事が掲載されていました。県のHPでも村井知事は、「本当に『やったー』って感じで大変喜んでおります」と述べたと出ております。日頃きわめて冷静な感じの村井知事にしては珍しいくらいの、喜びの記者会見であったということが想像できます。

さてこの「信州サーモン」ですが、たまたま県の水産試験場関係の私の知り合いが開発・生産に携わっていて、その関係で先日、安曇野市明科の長野県水産試験場に取材に行ってきたばかりです。ですから私もこのニュースには少し驚きました。

淡い文字通りサーモン色をした魚肉で、しっとりしてほどよく脂の乗った上品な味わいの、和食の刺身でも洋食のマリネやスモークサーモン風にしてもおいしい「信州サーモン」は、2005年から本格的に出荷が始まっていますが、約10年掛けた品種改良には最先端の魚養殖技術が組み合わされて使われています。余りにも大衆化しすぎて価格低下が甚だしいニジマスの教訓から、今後長野県は最有力な「信州ブランド」の一つとして大切に育てていく方針だそうです。また制限される稚魚生産の関係からも今後ともスーパーに並ぶ可能性は少なく、料飲店向けの、貴重な国産淡水高級魚としての地位を固めていくと思われます。