2010年01月01日

当NPO法人は任意の「NPO」として再スタートいたしました

あけましておめでとうございます。

最近のメディアでは「団塊世代の田舎暮らし」の話題は、すっかり落ち着いてしまったという感じですが、田舎暮らしの相談会や田舎物件の不動産屋さんを覗いてみると確実にその動きは定着しつつある感が有ります。実際移住者が自らが持つノウハウや経験、人脈を活かして、地元では発想も出来なかったような活動を始めて、地域が大いに活性化される例も既に県内あちこちに出てきています。更に一昨年の「リーマンショック」以降は、雇用不安などから都会暮らしに疑問を抱く若年層にまでその傾向は広がりつつあります。従って今は地元に就職口が非常に少ないということを解決することが一番の課題と言えましょう。

さてそういった「今や田舎暮らしは総論から各論の時代に入った」という状況を受けて、当NPO法人の存在意義を見直した結果、所期の目標であった「信州への移住に対する高い関心」という状況はある程度到来した一方、当NPO法人が今後各論的活動に乗り出すことは無理と判断した結果、この度法人を解散し改めて任意組織の「NPO」として再出発いたしました。今までの当NPO法人に対する皆様のご支援・ご協力に深く感謝いたしますと共に、これからも変わらず「信州への移住」に関心をお持ち続けて頂ける様お願い申し上げます。最後に皆様のご健康とご多幸ご繁栄を祈念して新年のご挨拶と致します。

2009年09月24日

映画「降りてゆく生き方」(武田鉄矢主演)一見の価値有り

映画「降りてゆく生き方」公式HPより転載(本部承認済)

今や年一回の恒例となった移住・交流・田舎暮らしの全国的一大イベント「第5回ふるさと回帰フェア 2009」に9月22日(火)、23日(水)出かけてきました。今年は初めて会場を早稲田大学本部キャンパスに移した性もあったのかもしれませんが、大勢詰めかけた来場者の中に若い人の多さが目立ちました。それは多くの識者が指摘されていましたが、特に昨年の世界金融危機以降潮目ががらっと変わったということ、「田舎暮らし・地方移住」は「団塊の世代」のリタイヤ組だけでなく幅広い年代を巻き込んだ大きなうねりに確実になりつつあるということ、「あこがれから現実」へ、「総論から各論の時代」へと新たな段階に入った現れということではないでしょうか。

ところで22日のフェアでは予想外の収穫がありました。それは最近CSTVの武田鉄矢さんの番組で、武田さん主演の映画「降りてゆく生き方」の存在を知り是非見てみたいと思っていたのですが、図らずもこの日全編を早稲田大の大隈講堂で鑑賞できたことでした。この映画は一般の映画館での公開はなく全国を自主上映で回っていて、信州では今のところ公開予定がなかったからです。

あらすじ

武田鉄矢さん扮する主人公は、外資系ファンドから一大リゾート開発のために、新潟県内とある寂れた過疎のローカル市に巨額の土地買収工作の密命を受けて乗り込む。住民に地域起こしをするといって巧みに近づき、信用を得て首尾良く買収工作に成功すると思われたのだが。

タイトルにある「降りてゆく生き方」とは、今まで日本が拡大経済成長一本槍で誰もが必死に「上がる」ことしか眼中になく、とどのつまりアメリカの拝金主義的グローバル戦略に巻き込まれた挙げ句、それが弾けた途端に未曾有の危機に見舞われて自信をなくし大混乱する日本。その中にあって今後の「日本の地方と都会」や「日本人の生き方」を考えさせる、もはや望むべくもない「上がる」ではなく正に「降りてゆく生き方」のことで、それをこの映画では老若男女誰にでも大変分かりやすくコミカルに描いています。

その後のシンポジウムもかすむくらいのインパクトのあった映画と私は感じました。信州でも上映の機会をと思い事務局に聞きましたところ、今秋の「北信濃小布施映画祭」で上映されるかもとのこと。この映画に今や全国でも地域起こしのアドバイザーとして有名な小布施の市村次夫氏(小布施堂社長)の協力を貰った関係のようです。私も力不足ではありますが、信州での上映実現をお手伝いしたいという気にさせられました。そして小布施の他にも、例えば長野県縦断で長野市や松本市他、各地で多くの方に見ていただきたいとも思います。上映に力を貸しても良いという方、是非ご連絡をお待ちしています。

「第5回ふるさと回帰フェア 2009」会場の早稲田大学大隈講堂

2009年08月31日

“よそ者”が「信州・高遠」を変える!?高遠ブックフェスに思う

高遠町風景

「本の家」 http://hon-no-machi.com/

シンポジウム風景

高遠町近辺の田舎暮らし物件の斡旋に実績豊富な地元(有)明和不動産の女将さん

2009年8月29日(土)、30日(日)高遠町(現長野県伊那市高遠町)で開催された、第一回高遠ブックフェスティバルに私は30日参加してきました。2007年この高遠の町に「本の家」という小さな古本屋さんが開店しました。作家兼ネット古書店主の北尾トロさんが中心になって、日本にもイギリスのウェールズにあるヘイ・オン・ワイという大変小さな田舎町で、古本屋さんが軒を連ねる風景を、是非日本にも実現したい思いからでした。2年後その夢に近づくべく第一回高遠ブックフェスティバルは開催されました。

高遠は桜の季節大勢の観光客が訪れますが、意外にも商店街には余り人が流れてこないとのこと、今回は街中で各種イベントが行われたため商店街は大勢の人で賑わいました。それと「地元では絶対と言っていいほどこの発想は出てこなかった、正によそ者ならではの発想による活性化策だ」と、イベントに参加した多くの地元の方も感心していました。

街中を散策している最中、「信州・高遠田舎暮らし物件」というポスターを掲げている地元の不動産屋さんを見つけて寄ってみました。女将さんが気さくに応対してくれました。それによると今までに100軒以上の地元田舎物件の斡旋の実績があるそうです。大半はリタイヤ組だが若い人もたまにある、程度の良い中古物件で1000万円程度の希望が多いが、物件数は限られ順番待ち、移住しても地元にとけ込めるかを考慮して紹介している、都会と違って田舎ではトラブルの多い賃貸物件は少ない、1000万円程度なら皆さん購入希望するとのことでした。

(有)明和不動産 http://www.geocities.co.jp/meiwa7777/

2008年07月04日

眠れる獅子、山ノ内町が目覚める!? その1

先週長野県観光部「田舎暮らし案内人」の若林さんから、山ノ内町で「移住・交流対策事業」に本腰を入れるために、私の意見を聞きたいと言って来ているので応対して欲しい旨の連絡がありました。昨年私は「信州に住もう!」の発刊の報告と御礼を兼ねて山ノ内町役場をお尋ねした折、担当の方に、「私で出来ることは気軽に声を掛けて下さい」とお伝えしてあったので、「大してお力には成れないかも知れないので、余り期待はしないで」との条件でお受けすることにしました。

早速7月2日午前10時に山ノ内町の担当の小坂保夫企画政策課長、湯本貴光主査さん(写真左より)が当方を訪ねて下さいました。

山ノ内町といったら言わずもがな、長野冬季オリンピックの舞台となった志賀高原や、良質で豊富な湯量を誇る渋・湯田中温泉郷など観光資源に恵まれ、大げさに言えば何もしなくても観光客が押し寄せる、将に他所からは羨望の眼差しで見られてきたところだったはず。

ところが最近のニュースでも大きな話題となったように、団体客に頼った集客や活力を失う余所者を入れない政策に、少子化・スキー離れ・旅行の小グループ化など多数のマイナス要因が重なり、山ノ内町離れで来訪者の大幅ダウンを来しているようです。長年余所者を頑なに拒んできた志賀高原の地権者組織・和合会も、つい最近門戸開放を決めたばかりです。

いよいよ「眠れる獅子、山ノ内町が目覚める!?」というところでしょうか。

2008年05月11日

提案、蓄電池式観光トロリーバスを長野・松本両市街地に!

国宝 善光寺本堂(長野市)

国宝 松本城(松本)

今日5月10日、長野市内で「善光寺・世界遺産への道」と銘打たれた文化フォーラムを聞きに行ってきました。まだ長野県には世界遺産は1つも有りません。現在日本政府が提出する予定の暫定リスト記載に向けて継続審議中が、善光寺・松本城・中山道妻籠宿の3ヶ所です。まだまだ登録までは紆余曲折が予想されます。

さて今日のフォーラムの中で、原則善光寺への参拝客や観光客は善光寺の裏駐車場から入らせるのではなく、長野駅から善光寺まで続く約2.5キロの表参道を歩かせたら良いのではと言う話が出ました。私もこの提案に原則賛成です。しかし足の不自由な方やお年寄りには酷な話でもありますので、私は無軌条(線路が無い)・無架線(電線やパンタグラフが無い)で、排気ガスが出ない環境に優しい高性能蓄電池式観光トロリーバスの採用を提案します。これなら費用も比較的安く出来ますし。

長野市同様、松本駅から松本城までも似たような状況なので、長野市と同様の提案をします。現在運行中の1回大人100円の長野市街地循環「ぐるりん号」や、松本市街地循環バス「タウンスニーカー」は確かに実用的ではありますが、人気や話題性では、高性能蓄電池式観光トロリーバスにはとてもかなわないでしょう。

強いて言えば、ハワイで人気の「ワイキキトロリー」をイメージしていただくと良いと思います。もちろん信州に似合うようなアレンジが必要な事は言うまでもありません。こまめに停留所を設けることや、各種旅行プランやショッピングサービスに「乗り放題プラン」を取り込むなど工夫も必要でしょう。

2008年03月14日

第3回長野県産直・直売サミットにおばちゃんパワーを見た!

平成20年3月13日から14日の2日間亘って、長野道豊科インターに程近い、長野県安曇野市豊科南穂高の安曇野スイス村サンモリッツで、「第3回長野県産直・直売サミット」が開催されました。

私は今回初めての参加でしたが、残念ながらこの時期私の本業が忙しいものですから、初日のシンポジウムには行けなくて、2日目の実践事例の報告を途中から聞くことになりました。従って全体を見通しての感想は書けませんが、でも大変活気があると言うことは感じました。14日は比較的大きなホールの450席位の椅子がほぼ9割方埋まっていましたし、何より1時間ほど遅れて行った私は、レジメが予定数終了のためもらう事が出来ませんでした。そして会場には熱いおばちゃんたちがいっぱいいました。

確かに最近各地に増えている産直売所を影日向に支えているのは女性だとは折に触れて聞いておりましたが、全くその通りだと感じました。事例発表で登壇したおばちゃんも質問したおばちゃんも、産直に大きな手応えを感じていると言うことが、こちらに良く伝わってきました。

私は今後の日本の食糧事情に大いに関心が有る訳なのですが(食糧危機が来る可能性も否定しきれないかも)、生産者の顔が見えて、かつ生産者がダイレクトに消費者の反応を知ることが出来る産直の存在・発展は、大きな意味を持つと考えます。今後も目を離せません。

ただ今回のサミットはどうやら参加が生産者と流通・販売側の関係者だけで、消費者サイドの参加が無かったようなのが大変残念です。来年はその辺を検討してもらいたいですね。それと私も是非フルに参加できるようにしたいと思いました。

2008年01月21日

観光信州への提言

昨年の報道でも話題となりましたが、日本一低い長野県の客室稼働率問題などに見られるように、長野オリンピック終了後危機的状況にある信州観光をいかにして立て直すかが長野県の急務の課題と言えますが、それに対する県の方針案が「『観光立県長野』再興計画[2008~2012](案)」として、この度長野県観光部より示されました(詳しくは長野県のホームページを参照下さい)。現在県は平成20年1月28日まで、それに対しての意見を募っています。

私からの提言をいくつかまとめて県に提言させていただきました。少し長いですがその全文を掲載いたします。

「観光立県長野」再興計画[2008~2012](案)に対する提言

「観光立県長野」再興計画[2008~2012](案)全文を読ませていただきました。昨年の報道でも話題となりましたが、日本一低い長野県の客室稼働率問題などに見られるように、長野オリンピック終了後危機的状況にある信州観光をいかにして立て直すかが急務の課題と言えますが、それに対する県の方針が全体的に大変具体的で詳細かつ的確に記述されていると思います。その上で更により良い「再興計画」となるよう、誠に僭越ながら私からの提言をいくつか述べさせていただきたいと思います。

1,「信州観光立県宣言」の採択及び住民合意の醸成

再興計画を決めるだけではなく、「信州観光立県宣言」を採択して県民一人一人がしっかりと長野県にとっての観光の重要性を認識すると同時に、県外に対しても長野県の観光への取り組みの真剣さを強くアピールするべきと考えます。

長野県は従来から一大観光県といわれ、実際観光関連でもたらされる経済効果は、再興計画案の資料にも有る通り大変大きいものがあります。従ってその落ち込みの長野県に与える影響は多大です。しかし長野県内で直接観光に携わっている方は別として、それ以外の方にとってその危機感は余り無いのではないでしょうか。

実は新年早々にこんな事が有りました。地元ローカルラジオ放送で、出演していた長野市のある有識者が「長野市の中心市街地の活性化に何が必要か」との司会者の問いに、「地元以外の人はいつ来てくれるか当てに出来ない、(計算できないということ?)だから地元以外の人はあてにしないで、地元の人に回数足を運んでもらう事を考えるべきだ」と発言していました。この意見は説得力を持つように思わせます。しかし全く間違っているとは言いませんが、私は本質的な解決策には成らないと考えます。と同時に有識者ですら長野県(長野市にとっても)における観光の重要性を充分に理解していない典型的な例のように感じました。確かに地元以外の方、特に昔ながらの観光客などは、十年に一回かひょっとしたら一生に一回の、それも大型観光バスに乗って善光寺裏からお参りしたらそそくさに去っていくという物見遊山的イメージが強いのでしょう。そんな虚ろな人たちを相手にするなということなのかもしれません。しかし今はバブルが弾けて以降、ネット社会の進展も相まって観光の主流は完全に団体旅行ではなくなって、個人または小グループ主体になっています。これは観光関係に携わる関係者が皆異口同音に指摘しているところです。個人や小グループ主体の観光客の行動とはどんなものでしょう。それは団体旅行と違って一般的には時間に余裕があり、旅先でのサプライズいわば‘未知との遭遇’を楽しみたいものでもあるのです。例えば思いがけないおいしい食事・お店・人との出会いなど、ガイドブックに載っていない掘り出し物・店を見つける楽しさなんていうのはその典型です。迎え入れる側としてはそういった需要を的確に捉えて、積極的に誘導する努力が絶対に必要です。先程の発言者はそこのところをわかっていない。それに地元だけでお金や人材を回していたらどんどん目減りするだけだと思います。

グローバル化そして少子高齢化が進む現在、以前の様なただ単純作業の大工場を長野県に誘致することは、中国などに取って代わられた今は到底無理な話です。そういった状況下で「観光は貴重な県外の外貨を獲得するという意味で、今後伸ばせる可能性のある重要な輸出型産業の一つである」ということを県民一人一人がしっかり理解する必要があります。

2,顔の見える信州観光の展開

これは各方面から指摘されていることだと思います。

①信州観光のイメージキャラクター(パ-ソン)を選定して、広告塔としての役割を発揮してもらいましょう。東国原宮崎県知事に充分対抗可能な切り札が絶対に必要だと考えます。

②信州観光に直接携わる多くの関係者の顔や名前・人柄が分かる様、各種PR物やホームページなどにプロフィールやコメント付きで登場してもらうようにしたら良いと考えます。実際に携わっている人の顔が見えるようになれば、観光客はより身近に感じて親近感を覚え、そのことでリピーターになったり、観光消費の財布の紐も緩めてくれるのではないかと思います。

3,信州観光関連の情報発信力の強化(フリーペーパーの発刊等)

私たちNPO法人信州移住・ふるさと体験研究会は、昨年6月に「信州に住もう!2007」という信州へ移住や各種ふるさと体験を呼びかけるガイドブックを全国発売いたしました。一方昨年秋から冬にかけて県内の主だった観光地のホテル・旅館・ペンション等の宿泊施設や一部の日帰り温泉施設に任意でアンケートを実施し、信州への移住や各種ふるさと体験(田舎暮らしや農業体験等)に関心のある約70施設に先着順で約2700冊を提供し、それら施設の客室やロビーに常備していただきました。お陰様で大変好評を博し、上田市の別所温泉旅館組合では理事会決定で加盟全旅館の客室に常備していただいております。手前味噌ではありますが、この2700冊のガイドブックが1年間客室に置かれるとして、長野県の客室稼働率約26パーセント、平均一部屋で2人が見てくれるとして計算すると、年間延べ約51万人の宿泊客や来場者の目にとまり、さらにその人達が帰宅してから回りに広がる口コミのことを考えると、決して小さくはないと考えております。また関心があって常備していただいた施設ですが、すでに各種ふるさと体験(田舎暮らしや農業体験等)をプランに取り入れているところも有りますが、まだ大半の施設では未導入の様で、これを機会に導入に向けて検討を始めるところもいくつか出てきております。

さらにそういった活動をする中で私が感じたことは、県内の主だった観光地のホテル・旅館・ペンション等の宿泊施設には、機構的に詳しく周辺を網羅して、観光客向けに紹介する仕組み(例えばフリーペーパー等)があまり整っていないということです。以前のように団体旅行が大半の時代はただ泊めるだけで良かったのでしょうが、現在のように急速に個人や小グループ化してしまって状況ではそうは行きません。先程1で述べたように個人や小グループ旅行は、団体旅行と違って一般的には時間に余裕があり、旅先でのサプライズいわば‘未知との遭遇’を楽しみたいものでもあるのです。ガイドブックに載っていない掘り出し物・店を見つける楽しさなどです。迎え入れる側としてはそういった需要を的確に捉えて、積極的に誘導する努力が絶対に必要です。ネットが盛んになっても現地では現地を一番よく知っている現地の人に聞くか、現地の情報が豊富に掲載されている観光客向けのフリーペーパーが有れば本当に便利だと思います。そのために県内4地区別か広域別で、日本語・英語・中国語・韓国語の観光情報を掲載した、観光客向けのフリーペーパー(ブック)の創刊を提案します。このためにスタッフを集めるのは大変ですが、情報の蓄積があって最も現地に詳しい県内各地にあるミニコミ誌(紙)や各情報誌(紙)に、この長野県観光の未曾有の危機を前に大同団結してもらい、ページをそれぞれに割り振って担当してもらって制作すれば過大な負担を削減することが出来ると思います。ただこの事業の立ち上げにはどうしてもある程度の資金とリスクを伴うので、その分は県で負担してもらう必要があると思います。またさらに現地での携帯によるリアルタイムの情報提供なども、研究する価値があると思います。

4,信州観光研究所(シンクタンク)の設置

長野県の各工業試験場が長野県産業に果たしてきた役割について、その功績の大きさは誰もが認めるところだと思います。それと同じ発想に立って、長野県に取って将来を左右するとも考える重要な信州観光の研究所を、長野県直轄または第3セクター方式で作るべきと考えます。ただ財政危機の折、専従スタッフはごく少数にとどめ、県内始め各地の大学など教育機関や研究所・企業・団体と連携し、信州の観光に関係する課題に対しテーマと期限を決めて各種研究を進めるべき事、また研究の結果を速やかに具体化して、実際に生かすために、専任及び外部スタッフ指導員による指導体制の構築を提案します。

5,次代を担う地域の観光プロデューサー、ディレクター、コーディネーター、コンサルタント等の育成

かつて長野県にスキー客を始め、多くの観光客が訪れた高度経済成長時代は、信州観光に関係した言わば色々な地域の観光プロデューサー、ディレクター、コーディネーター、コンサルタント等の役割を担う多くの人材がいました。詳しく言うと観光地を抱えた各自治体やホテル・旅館を始め交通機関・スキー場・土産物店など観光産業で豊富な資金が提供され、そこに多くの商売がらみの関係者が集まりました。広告会社・旅行代理店・デザイン事務所・建築会社・印刷会社・出版会社・銀行・ジャーナリスト・カメラマン等その肩書きは様々でしたが、それぞれ独自の県内外に亘る人脈やノウハウで信州観光情報の収集・提供や、色々提案・アドバイスすることでその課題解決に便宜を図り、長野県観光を黒子で支えてきた人達です。ところが長野オリンピック以降バブルが弾けた上急速な少子化により、スキー客を始めとする来県観光客の急激な落ち込みと、構造改革による各自治体の予算削減で、観光に関係する様々な業者に潤沢に資金が回らなくなってしまいました。そのため仕事が極端に細って否応なく市場から退場せざるを得なく成ったり、また高齢化で引退したりして、上記のような役割を果たす人材が減ってしまいました。更に現在観光客相手では計算が立たないと観光離れの風潮が広がっているなかで、次に続く若い人も余り育っていないように感じられます。これは信州観光にとって重大な問題です。観光に対する若い人の関心を高める努力と同時に、興味を持つ若い人を早くから経験とノウハウが豊富な指導者が指導する他、具体的な観光関連の仕事を予算も併せて積極的に与え、経験とノウハウ、人脈の形成を積ませるべきです。また特に団体客相手だった往時とすっかり様変わりしてしまった現在の観光を取り巻く環境に合った、新たな手法も若い力で早急に構築する必要に迫られてもいます。こういった取り組みは、先に述べた「信州観光研究所」の活動とリンクさせながら進めることで、大変効果が上がるのではないでしょうか。

6,行政の壁を越えた連携

これは今回の「観光立県長野」再興計画[2008~2012](案)でも触れられていることですが、自治体や広域を越えた取り組みを積極的に行う必要があると考えます。その1例を紹介します。

大真田構想の提案

これは昨年11月、私のブログでも発表したことです。

(http://shinshuijujimukyoku.naganoblog.jp/) そこから一部修正して引用いたします。

平成19年はNHK大河ドラマ風林火山のお蔭で、長野県内の特に関係の深い史跡などは大変にぎわったようです。で平成20年はどうかというと、オリンピック同様、例によってその反動から長野県内を訪れる県外観光客の、急激な落ち込みが予想されます。善光寺御開帳は平成21年4月、諏訪御柱祭りは平成22年とまだ少し日が空きます。

そこでと言うわけでもないのですが、丁度その落ち込み対策と言うことも兼ねて、かねがね私が思っていたことを提案させていただきます。それは、長野県内で真田氏と縁の深い上田市、旧真田町(現上田市)、旧松代町(現長野市)が連携した「大真田構想」です。現在はそれぞれ「真田祭り」を単独開催していますが、それぞれ単独でも良いと思うのですが、その間にはほとんど連携が感じられません。行政の区割りをまたぐというのがその大きな要因でしょうが、ひょっとしたら豊臣方の真田と徳川方の真田と言うことが一線を画しているのでしょうか。もしそうだとしたらそれは、今となってはもう意味のないことです。むしろ私が思うに豊臣と徳川に別れたのは、戦国時代を巧みに生き抜いた戦略家・バルカン武将真田昌幸が、周到に練って編み出した真田を残す為の秘策と理解していますので、真田氏誕生の地真田、二度までも徳川の大軍を撃退した上田の地、徳川の時代を生き抜いた松代の地をトータルに理解することが必要だと思います。何故なら明治維新の際、天下分け目の重大事に当たって全国の諸藩は倒幕か佐幕かで大変な混乱に陥りました。その時松代藩はいち早く信濃を倒幕側にまとめる、指導的役割を果たしたと聞いています。それは松代藩が佐久間象山など外国などの諸事情に通じていた、優秀な人材を擁していたと言うことが大きいのでしょうが、それ以外にもご先祖様がまったく同様の天下分け目の関ヶ原の時にどの様な行動を取ったか、と言うことも大きく左右しただろうと言うことも想像に難くないのです。何故なら松代藩以外にも関ヶ原の時に藩祖がどの様な行動を取ったかで明治維新の行動が決まったと思われる藩がかなり多いのです。長くなるのでいちいち列挙しませんが、明治維新は、言わば関ヶ原の趣意返しと言っていいほどの様相を呈していると私は思います。

松代藩の中に豊臣方であった真田昌幸・幸村の精神が脈々と流れていたからこそ、松代藩は率先して倒幕側に与したといって良い状況を考えれば、もっと上田市、旧真田町(現上田市)、旧松代町(現長野市)は真田氏繋がりで、連携を取って良いのではないでしょうか。具体的には協同の観光キャンペーンをやるとか、周遊コースを設定したり、スタンプラリーなども面白いのでは。何せ以前は地蔵峠を越えれば、また今は高速でほんの三区間、新幹線にいたってはほんの十数分だけの距離なのですから。

実はこの構想、松代と上田の関係者のまだごく一部の方ですがお話をして有ります。結構関心は持っていただけたように思います。場合によっては、これがうまくすすめばさらに拡げて、その昔一時期真田氏が統治していた群馬県の沼田市との連携も、面白いのではないでしょうか、と申し上げておきます。

7,誘客のための具体策例

①県民一人一人、企業・団体一社一社が観光大使

ハガキ大作戦の実施 県民一人一人、企業・団体一社一社が観光大使のつもりで県外の知り合いに来県を呼びかけるハガキ(又はメール)を出す。そのための専用のハガキを県民に配布する。

② 個人や企業・団体の行事など(例えば結婚式、誕生祝いや金婚式、創立記念日、表彰式などの祝賀会、総会、展示会、見学会、勉強会、セミナーなど)を信州で開催する際、出来るだけそれに併せて観光もセットしようと呼びかけるキャンペーンを提案します。

③一人一日一接客運動

県民一人一人が一日誰でも来県者と思われる人に優しく応対する運動

④信州への修学旅行地再訪運動の展開

かつて信州へのスキー修学旅行が盛んだった時期がありますが、その時信州を訪れた人にその修学旅行地を再訪してもらおうという運動。その時お世話した宿泊施設関係者やスキー学校関係者との再会なども組み込む。同級会を兼ねて来てもらっても良いのでは。 以上

2007年12月01日

祝、神奈川大学・松代町 町づくり研究所開所

研究所玄関に掲示された表札

研究所内部

去る11月24日、信州松代のまちづくりに取り組む「NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会」香山篤美事務局長から声をかけていただき、「神奈川大学・松代町 町づくり研究所」開所式にオブザーバーとして参加してきました。恥ずかしながら5分ほど遅刻してしまったものですから、丁度、「神奈川大学・松代町 町づくり研究所」の掲額式が終了して、関係者の挨拶が行われるところでした。びっくりしたことに私用に胸のリボンを用意と来賓として名前も紹介していただき、大変恐縮しました。実はこちらはほんのオブザーバーのつもりの軽い気持ちだっただけに大変申し訳ないです。御祝儀も用意せずすみません、誠に勝手ながら、出世払いとさせてください。

多くの方がご存じだとは思いますが、「NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会」は平成13年6月15日の発足以来、松代町の再生に本当に多くの貢献をされてきており、松代町の活性化はこのNPO法人の活躍なくしては語れないほどです。ちなみにその功績が認められ、平成19年11月20日地方自治法施行60周年記念として、総務大臣表彰も受賞されております。

と同時に今回初めて私は、松代町の古い土蔵や町屋、武家屋敷などの建造文化財の保存修復に、神奈川大学工学研究所がこのNPO法人と力を合わせて、果たした役割も大きかったと言うことを知りました。

「神奈川大学・松代町 町づくり研究所」開所本当におめでとうございます。今後さらなる活躍を祈念すると共に、私ども始め全国の志を同じくする各種団体、関係者のご指導をどうぞよろしくお願いいたします。

研究所が置かれた「松真館(しょうしんかん)」は、明治時代、松代藩主の子孫真田男爵が牛乳の製造に乗り出した、松真舎(しょうしんしゃ)」という事務所が置かれた、歴史的に由緒ある建物(国の登録有形文化財)です。

研究所が置かれた「松真館(しょうしんかん)」は、明治時代、松代藩主の子孫真田男爵が牛乳の製造に乗り出した、松真舎(しょうしんしゃ)」という事務所が置かれた、歴史的に由緒ある建物(国の登録有形文化財)です。http://matusiro.naganoblog.jp/

http://www.geocities.jp/yumekuukanmatusiro/

http://blog.goo.ne.jp/yumekukan_2006

2007年11月22日

「大真田構想」の提案

真田氏の家紋、六文銭

今年はNHK大河ドラマ風林火山のお蔭で、長野県内の特に関係の深い史跡などは大変にぎわったようです。で来年はどうかというと、オリンピック同様、例によってその反動から長野県内を訪れる県外観光客の、急激な落ち込みが予想されます。善光寺御開帳は平成21年4月、諏訪御柱祭りは平成22年とまだ少し日が空きます。

そこでと言うわけでもないのですが、丁度その落ち込み対策と言うことも兼ねて、かねがね私が思っていたことを提案させていただきます。それは、長野県内で真田氏と縁の深い上田市、旧真田町(現上田市)、旧松代町(現長野市)が連携した「大真田構想」です。現在はそれぞれ「真田祭り」を単独開催していますが、それぞれ単独でも良いと思うのですが、その間にはほとんど連携が感じられません。行政の区割りをまたぐというのがその大きな要因でしょうが、ひょっとしたら豊臣方の真田と徳川方の真田と言うことが一線を画しているのでしょうか。もしそうだとしたらそれは、今となってはもう意味のないことです。

むしろ私が思うに豊臣と徳川に別れたのは、戦国時代を巧みに生き抜いた戦略家・バルカン武将真田昌幸が、周到に練って編み出した真田を残す為の秘策と理解していますので、真田氏誕生の地真田、二度までも徳川の大軍を撃退した上田の地、徳川の時代を生き抜いた松代の地をトータルに理解することが必要だと思います。何故なら明治維新の際、天下分け目の重大事に当たって全国の諸藩は倒幕か佐幕かで大変な混乱に陥りました。その時松代藩はいち早く信濃を倒幕側にまとめる、指導的役割を果たしたと聞いています。それは松代藩が佐久間象山など外国などの諸事情に通じていた、優秀な人材を擁していたと言うことが大きいのでしょうが、それ以外にもご先祖様がまったく同様の天下分け目の関ヶ原の時にどの様な行動を取ったか、と言うことも大きく左右しただろうと言うことも想像に難くないのです。何故なら松代藩以外にも関ヶ原の時に藩祖がどの様な行動を取ったかで明治維新の行動が決まったと思われる藩がかなり多いのです。長くなるのでいちいち列挙しませんが、明治維新は、言わば関ヶ原の趣意返しと言っていいほどの様相を呈していると私は思います。

松代藩の中に豊臣方であった真田昌幸・幸村の精神が脈々と流れていたからこそ、松代藩は率先して倒幕側に与したといって良い状況を考えれば、もっと上田市、旧真田町(現上田市)、旧松代町(現長野市)は真田氏繋がりで、連携を取って良いのではないでしょうか。具体的には協同の観光キャンペーンをやるとか、周遊コースを設定したり、スタンプラリーなども面白いのでは。何せ以前は地蔵峠を越えれば、また今は高速でほんの三区間、新幹線にいたってはほんの十数分だけの距離なのですから。

実はこの構想、松代と上田の関係者のまだごく一部の方ですがお話をして有ります。結構関心は持っていただけたように思います。場合によっては、これがうまくすすめばさらに拡げて、その昔一時期真田氏が統治していた群馬県の沼田市との連携も、面白いのではないでしょうか、と最後に申し上げておきます。誠に僭越ながら。

2007年11月19日

坂城町が熱い!

大河ドラマ風林火山で村上義清を演じた俳優永島敏行さんと坂城町の子供達

平成19年11月17日(土)、長野県坂城町文化センターで行われた、「信濃村上氏フォーラム」を聴講してきました。坂城町は長野県の東の中央寄り上田市の北に隣接し、風林火山で有名になった、あの武田信玄を2度までも破った信濃の英雄、戦国武将「村上義清」の生誕の地です。第一部は、日本の中世から近世の歴史が専門で、村上義清に詳しい信州大学の笹本正治教授コーディネートによる、町内3小学校及び坂城中学校生徒によるふるさとの学習発表会、第二部はNHK大河ドラマ風林火山で村上義清を演じた、俳優永島敏行さんの講演でした。

坂城町は太平洋戦争の疎開企業を中心に、戦後農業と並んで電気・機械・精密工業などがとても盛んで、隣接自治体から秋波も送られるほどでした。その後中国の台頭やバブル崩壊により、単純な組み立てなど下請け的な仕事が激減して、逆に苦戦を余儀なくされていました。しかし最近では、工業的にはより付加価値の高い仕事にシフトして徐々に活況を取り戻しつつ有るようです。そして同時に平成17年の町合併50周年を契機に、地元を見直して元気を出そうと言うことで地元の英雄、村上義清の学習を中心に、町挙げて取り組んできました。今年は特にNHK大河ドラマ風林火山で村上義清が活躍すると言うこともあり、町のあちらこちらにのぼり旗も立って、結構な盛り上がりのようでした。

余談ですが、セブンイレブンやイトーヨーカドーを擁すセブン&アイ・ホールディングス会長の鈴木敏文さんは、この坂城町出身です。

2007年10月30日

西三才(長野市)に地域起こしの原点を見た

去る10月21日(日)の午後、長野市の北東、JR信越線三才(さんさい)駅西側に隣接する西三才地区に、住民みんなで地域づくりに取り組む実状を見学に行ってきました。絶好の秋日和に恵まれて、穏やかな野外見学会となりました。

主催は「長野市市民公益活動センター・ぷらっと」で、「もんカフェ」と言う市内で活動する市民公益活動団体を知るためのセミナーで、この日は言わば出前実地講座でした。

西三才公民館前からいざ出発

手作りの街路表示

坂の途中にあるお休み処も手作り

ここは平成16年12月より「西三才よりあい広場ボランティアの会」が発足して、各種地域活動に取り組んできたそうですが、素はIさんというおばさん(おばあさん?)が、ボランティア活動を始めたことがきっかけになったそうです。ですから今は自治会活動と一体化している面が多いようですが、原則的には自治会活動とは別組織になります。ほんとに最初は一人から始まって地域に広まった地域起こしの典型と言えるでしょう。一人でも全体を動かす力になれるのです。

しののめ坂から菅平、志賀高原方面を望む

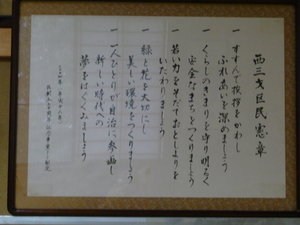

そしてここの地区のもう一つの特長は、住民が自らの手で住民自治の憲法とも言うべき「西三才区民憲章」を制定したと言うことです。かなり住民の意識レベルと協調精神が高くなければ出来なかったと思います。

30年余り前に出来た400戸ほどの新興住宅地であり、住民の意識が比較的共通で、またそれまで繋がりが全く無かったことが、逆に連帯感の必要性を感じさせたのかもしれませんが、お見事なまでの地域づくりと言って良いと私は感じました。

2007年10月02日

別所温泉が今輝く、その秘密とは?

別所温泉が今輝いています。、その秘密とは?

別所温泉のある上田市の塩田平は今、松茸小屋が一斉にオープンし、

まさに観光シーズン真っ盛りと言ったところです。

今日私は、その塩田平にある別所温泉に行ってきました。

平日というのに多くの観光客が訪れていました。

そしてその多くが小グループや家族づれで、

大型観光バスというのはあまり見かけませんでした。

何故私が別所温泉を訪れたか。

それは我がNPO法人発行の「信州に住もう!2007」を、

別所温泉旅館組合挙げて、加盟全18館の全客室に

常備してくれることになり、その搬入の立ち会いのためです。

写真左が組合長の倉沢章さん。大変お世話になりました。

この模様は3日か4日の信濃毎日新聞、東信欄か東北信欄に掲載される予定です。

実は「信州に住もう!2007」を置いてくれている旅館は、

県内にいくつかありますが、旅館組合挙げて取り組んでいただいているところは、

別所温泉旅館組合だけです。

それは別所温泉旅館組合が、最近取り組み出した趣向と、

この本の内容がぴったり合うからだそうですが、

自分で言うのも何ですが、組合挙げて「良いものは良い」として

すぐ取り入れるところに感心しました。

この辺に今、別所温泉が輝いている秘密があるかもしれません、

と言ったら大げさでしょうか。

別所温泉のある上田の塩田平は、「信州の鎌倉」とも言われ、

元々観光名所の多いところですが、別所温泉旅館組合はそれに甘えることなく、

組合挙げて農業体験、収穫体験や産直市場訪問をオリエンテーリングに

取り入れたり、地産地消のメニュー作りなど、

様々な宿泊客向けプログラムを、積極的に企画してきています。

またその様な企画は、知る人ぞ知る地元、旧武石村(現上田市)の、

信州「せいしゅん村」や地元JAの全面的な協力の下に実施されています。

変に俗的な歓楽街化せず、また団体客を追わなかったのも、

今となっては大正解と言えるでしょう。

私としては、有名な「O」の別所温泉分店の日本そばに、

舌鼓を打てたのも格別なものでした。

2007年09月13日

上田はとんかつでまちおこししたらいかが?

パネリストの皆さん、左から吉田睦美さん、荻原昌真さん、久世良三さん、

小山英明さん

9月9日上田市のささやにて行われた、

「上田まちづくり推進会議、第1回シンポジウム、

地域資源を活かした自前のまちづくり、食をつうじてまちに賑わいを!」に、

招かれもせず図々しく懇親会まで参加してきました。

当日は、基調講演として、全国を村おこし・まちづくりのアドバイザーとして

忙しくとびまわる大歳昌彦さんから、

「地域資源を活かした自前のまちづくりの提案」をテーマに、

またパネルディスカッションが、コーディネータとして地元長野大学准教授、

吉田睦美さん、パネリストとして、東御市永井農場ワインプロジェクト責任者、

小山英明さん、同じく東御市の無農薬米生産の、

信州ファーム荻原の荻原昌真さん、

今や全国区のワイン・ジャム製造販売、飯綱町、サンクゼール社長の

久世良三さんの出席で行われました。

上田と言ったら、真田氏活躍の地であり、関ヶ原に向かう数万と言われる

徳川本隊・秀忠軍を釘付けにした上田城、

別所北向き観音、前山寺など名刹の多い信州の鎌倉と言われる塩田平、

古くから良質な泉質で有名な、別所をはじめ多くの温泉など、

歴史や文化、観光資源に恵まれる他、

冬雪も少なく風も穏やかで、一年を通じて晴天率が日本でも一二に高い、

気候に恵まれた地です。

また戦前は、一大養蚕、製糸工業地帯であったので、

戦中疎開してきた機械工業などが戦後、

その設備と労働力を活かして産業が発達し、

県内にあっては大変豊かな土地柄です。

一方産業中心の町だけあって、上田の人は大変合理的な気質を

持っていると言えるかもしれません。

良いものは地元に拘らず、他所からでもという気風もある様で、

ここぞという買い物は、上田ではなく長野や松本、

そして新幹線ができた最近では、軽井沢のアウトレットや、

一足飛びに東京でという人も多いと、

私の親しい上田の友人から聞きました。

でも逆に私は長野市在住ですが、有名な固焼きそばや

とんかつが食べたくて、上田まで行くことがよくあります。

特に我が家は塩田のRのとんかつに

はまっていると言えるでしょう。そして上田にはこの他にもおいしい

とんかつ屋さんがたくさんあります。

どうしてこんなにとんかつ屋さんが多いのかなと不思議ですが、

地元に古くから大きなハム工場があるからでしょうか。

そこで私は、こんなおいしい物をほおって置く手はない、

「上田はとんかつでまちおこしをしたら」、きっと良いのではないかと思うのです。

それも「材料の品質と地元産」にとことん拘った物にしたら良いのです。

パネリストの方が作る様な地元産の無農薬有機米やワイン、

また私が当日懇親会で一緒になった、

小川さんという地元の方が作るおいしい信州SPF豚などを使用したら、

多少高くてもおいしさと安全性に多くの人が、

お金を払ってくれるのではないでしょうか。

そしてそのことを広く情報発信すべきです。

今は飽食で物が溢れている時代です。

よそと差別化して、人を惹き付けるまちやお店の魅力とは、

とことん拘ったこだわりや、付加価値を提案することだと思います。

そして忘れてはならないのが文化です。

文化はすぐにお金にならないし、また一朝一夕にはできません。

でもこの文化といったちょっと捕らえどころのない物が、

今の時代じわじわと効くのです。

何せ文化はそこで長年に亘って培われた、

他所にないそこの物だからです。

たとえルーツは他所から持ってこられた文化でも、

そこで味付けされて独自な文化に昇華されているのです。

私は親しい友人が上田にいることもあって、

上田には何度も足を運んでおりますし、

また何より上田が大好きです。

上田の今後に大いに期待しております。

2007年08月28日

はじめまして

はじめまして。

私は今年6月に「信州に住もう!2007」という、

信州への移住やふるさと体験情報のガイドブックを全国発売した、

長野市にある「NPO法人信州移住・ふるさと体験研究会」の

事務局・理事の安藤文成と申します。

これからこの場を借りて関連する様々な情報や、

私が見聞き感じたことなどを発信していきたいと思っています。

正直を言うと、実は今までやろうやろうと思いながら、

なかなかできなかったブログなのですが、

ナガブロさんの信毎の記事に触発されたのと、NPO法人のホームページの方が、

全然更新されていないことを知り合いに指摘されまして、

やらざるを得ない状態に陥り、やっと重い腰を上げたということもあります。

ブログの西も東も分からない新参者ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

さて私は、地域起こしの大変良い参考になると言う知人の薦めで、

8月25日(土)富山市小見地区で行われた

平成19年度『LIVING ART in OHYAMA 2007』に参加してきました。

この小見地区というのは、平成の大合併で富山市に編入された旧大山町の

常願寺川沿いにあり、立山登山口に程近い中山間地区です。

数年前から町ぐるみで大変優れたデザインやアートの要素を、

地域づくりに取り入れてきたところです。

そんな山沿いの地区に、超一流の芸術系文化人が

地域起こしの一環としてのセミナーに、ボランティアの講師で駆けつけるのです。

びっくりしました。

講師の一人 伊東順二 氏

富山大学芸術文化学部教授(美術評論家 前長崎県美術館館長)

他にも著名なグラフィックデザイナーとかフランス料理のシェフや建築家、

インテリアデザイナーなど、蒼々たる方々と、美大の学生さんなど

沢山のボランティアが参集していました。

どちらかというと実利中心の感のあった富山県ですが、

新しい息吹が感じられました。

信州でもこういった、今までの既成概念を変える意気込みが感じられる、

地域からの取り組みや発信があちこちで始まって欲しいし、

またそれが最終的にきちんと地域に根付くようになれば、

本当にすばらしいなあと感じた次第です。